Introduction

Et si la remédiation des revues savantes passait moins par une réflexion sur les enjeux techniques de l’édition numérique que sur les dispositifs et dynamiques conversationnelles ? Avant de poursuivre cette piste dans le présent chapitre qui clôturera la thèse, je voudrais rappeler le chemin parcouru jusqu’à présent afin de souligner à nouveau le changement de perspective qui me semble devoir s’imposer.

Dans la première partie, j’ai posé un cadre général pour comprendre les origines et les enjeux fondamentaux des revues scientifiques en lettres et sciences humaines. Il s’agissait de considérer d’abord la revue au prisme de son format, conçu à la fin du 17ème siècle à partir de la forme épistolaire. La pratique de cette dernière est reconnue pour avoir largement contribué à la circulation des connaissances et à leurs mises en conversation au temps de la République des lettres. Les formes de l’article, conjointement à celle de la revue scientifique, se sont rapidement institutionnalisées établissant un régime d’autorité et de légitimation bien spécifique implémenté par le protocole éditorial. Mais ce régime, on l’a vu, est entièrement assujetti à l’univers de l’imprimé, aussi bien sur le plan économique que juridique et épistémologique. Or, de l’univers de l’imprimé à l’environnement numérique, les formes de communications scientifiques et en particulier la revue, sont remises en question par les nouvelles pratiques d’écriture et de lecture. À partir de ce constat, une première ouverture théorique se dessine grâce à Louise Merzeau, pour envisager une forme de communication réconciliant un régime documentaire et un régime social de production de connaissance. Dans un texte programmatique analysant un « dispositif d’éditorialisation » imaginé pour catalyser une conférence scientifique, Merzeau nous laisse en effet des pistes de réflexion pour penser une conversation de fragments et d’individus à travers ce que je qualifierai d’écritures dispositives. C’est notamment ce concept que nous allons explorer plus en avant dans cette partie, en le reliant à une théorie de l’éditorialisation.

Dans la seconde partie, je suis revenu sur mon étude de terrain auprès des éditeurs de revues en littérature et sciences humaines, dans le cadre du projet de recherche Revue 2.0 soutenu par la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. En interrogeant cette fois plus particulièrement les protocoles éditoriaux des revues, il s’agissait de saisir la chaîne de décisions autorisant un texte à la publication. Cette étude a révélé les constantes négociations qui ont cours au sein des rédactions éditoriales. D’un côté, les négociations entre acteurs humains qui mettent elles-mêmes en lumière diverses discussions d’ordre scientifique et témoignent de la fragmentation des rôles et des positions. D’un autre côté, une négociation entre un modèle éditorial idéalisé censé garantir la légitimité des textes, des auteurs et de la revue, et la réalité des pratiques. L’analyse des entretiens menés lors de mon enquête suggère ainsi que la revue comme espace, c’est-à-dire comme dispositif légitimant, peut s’ouvrir plus largement encore à la conversation. Car si la conversation est déjà présente dans les protocoles institutionnalisés hérités de l’univers de l’imprimé, elle ne demande qu’à se réaliser autrement, selon des pratiques conversationnelles déjà répandues, propres à la culture numérique, et que la revue scientifique pourrait œuvrer à institutionnaliser comme forme de communication scientifique.

La conversation est une connaissance

C’est donc à ces pratiques conversationnelles et aux « écritures dispositives » que je consacre ce dernier chapitre, en appuyant mon travail conceptuel sur plusieurs cas d’études auxquels j’ai moi-même pris part. Si tel que je l’ai mentionné plus tôt, j’opérerai ici un pas de côté en me concentrant d’abord sur des initiatives conversationnelles qui excèdent le champ de la revue scientifique, ce n’est que pour mieux y revenir en fin de partie. Le changement de perspective que je propose consiste à considérer la conversation comme un mode de production des connaissances à part entière, avançant l’hypothèse – et des pistes de conception – d’un modèle éditorial conversationnel. Cette vision de la conversation s’inscrit dans un contexte de reconceptualisation de la conversation en lien avec les nouvelles sociabilités de l’environnement numérique, et plus largement avec la culture numérique telle que Milad Doueihi la définit et dans laquelle s’inscrit la culture participative théorisée par Henry Jenkins. Tout comme Doueihi associe la culture numérique aux paradigmes philosophique et juridique adoptés par le monde informatique (Doueihi 2011), Jenkins érige la culture participative héritière du même terreau idéologique de l’ouverture et de la transparence (Jenkins 2006).

Évidemment, une telle reconceptualisation n’est pas sans risque, et a d’ailleurs déjà fait l’objet de critiques. Mais en inscrivant l’hypothèse de la conversation comme forme de communication scientifique dans cette culture participative, il ne s’agit pas de verser dans le « programme de vérité »Jahjah emprunte ce terme à Paul Veyne (historien de l’antiquité gréco-romaine) pour complexifier notre rapport à l’idéologie : « En parlant de ‘programmes de vérité’ […], nous évitons de réfléchir uniquement en termes de manipulation ou d’influence pour comprendre comment et pourquoi les programmes s’ajustent aux personnes ou à des collectifs de personnes, sans nier pour autant la part de cœrcition ou les rapports de force qui peuvent s’instaurer dans ces programmes et entre des programmes. » (2018, sur Hypothesis)

du web 2.0 dont Marc Jahjah déconstruit patiemment le méta-discours (Jahjah 2018). Il ne s’agit pas non plus de céder aux injonctions à la participation, réduite, avec la plateformisation du web, à un levier de marketing. Dans une série de billets de blog dédiés à « l’annotation comme “conversation” », Jahjah a en effet noté « que les industries du web dit social ont fait [de la conversation] leur paradigme jusqu’à l’assécher »Marc Jahjah source son propos avec un dossier de revue à charge contre un « marketing conversationnel » (Patrin-Leclère 2011).

(Jahjah 2019, sur Hypothesis). Gérard Wormser en dénonce d’ailleurs la menace que font peser le modèle conversationnel de certaines plateformes sociales sur le tissu social et la démocratie« Or l’engagement civique, s’il résiste aux dictatures, est tout aussi indispensable aux démocraties. Mais le terme d’engagement, aujourd’hui repris par les publicitaires, désigne la sensibilité des internautes qui cliquent pour approuver ou commenter le propos d’autrui. Zuckerberg a beau jeu de vanter l’avenir des conversations entre pairs, rappelons que nous devons nos libertés à des consciences qui se sont levées pour résister aux secrets d’État, non à des bavards qui commentent des ragots ou partagent des vidéopromotionnelles. » (2018, 128 sur Hypothesis)

(Wormser 2018).

Pour éviter ces écueils, je m’appuierai sur l’intuition optimiste de Louise Merzeau qui, tout en se méfiant de « l’injonction conversationnelle des réseaux sociaux » (2013b, sur Hypothesis), voyait dans le dispositif d’éditorialisation de la conférence ENMI12 un « modèle de transmédia documentaire [comme] une alternative aux modes d’agrégation fondés sur l’audience, la vitesse et l’affinité » (2013b, sur Hypothesis). Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, le régime attentionnel des plateformes maintient davantage une illusion conversationnelle, illustrée par la gouvernance algorithmique du lien social. C’est ainsi que s’orchestre la déprise de nos pratiques sociales et scripturalesÀ ce sujet, je renvoie au chapitre 1, voir sur Hypothesis.

. La conversation dont je parle s’agence au contraire selon un régime social vertueux, porté par des dispositifs d’éditorialisation dont une particularité est de permettre la déprise, ou plus exactement d’inciter à agir sur le dispositif.

La partie qui va suivre est par ailleurs redevable de la pensée inspirante de l’américain David Lankes, qui entre d’ailleurs tout à fait en résonance avec la vision de Louise Merzeau. Professeur en sciences de l’information à l’Université South Carolina, David Lankes est avant tout un bibliothécaire dans la tradition des “librarians” à l’anglo-saxonne tournée vers la valorisation des ressources, plutôt que leur conservation. Lankes envisage ainsi les concepts de connaissance ou de conversation selon l’angle bien spécifique de la communauté d’usagers des bibliothèques. Or il associe étroitement les concepts de conversation et de connaissance :

Pour les bibliothécaires, ce que j’appelle « connaissance » signifie le réseau de croyances interreliées qui orientent notre comportement. Et ce réseau se construit via les conversations et les actions que nous menons de notre côté, mais également au sein de nos communautés (Lankes 2016, 26)

Ainsi, la connaissance selon Lankes n’est pas la somme des artefacts éditoriaux stockés dans le rayonnage ou les bases de données des bibliothèques, mais un processus conversationnel relevant d’une expérience individuelle ou collective. Les traducteurs de son ouvrage “Expect More” voient ici un « processus infini de transformation qui, à chaque fois, invite à l’action » (Lapointe et Martel 2019). Dans sa vision relationnelle de la connaissance, l’enjeu ne réside pas dans le régime de vérité auquel participent l’édition savante ou encore la bibliothèque, censées garantir et instituer les textes (ouvrages, articles ou autres formes). Au contraire, la connaissance est toujours relative au contexte dans laquelle elle est performée, et transitoire, car liée à l’action ou à sa performance – performance dont les bibliothèques sont le lieu privilégié : ce que Christian Jacob appelle effectivement un lieu de savoir (Jacob 2007).

On retrouve d’ailleurs dans cette pensée un élément qui me semble fondamental dans l’évolution de la fonction éditoriale. Là où je considère que la fonction de l’éditeur doit désormais se concentrer sur les conditions de l’appropriation et non plus sur les conditions d’accès à une ressource, Lankes opère un glissement similaire pour le bibliothécaire qui doit selon lui se positionner avant tout comme « facilitateur des conversations », et non comme gestionnaire de ressources. Tout comme l’appropriation, que j’entends comme une réécriture interprétante, la conversation de Lankes est une transformation des ressources « en données partagées et partageables » (Lapointe et Martel 2019). Il appelle en quelque sorte les bibliothécaires à créer les conditions de possibilité de la conversation, notamment en développant et en transmettant ce qu’il appelle une « littératie conversationnelle », à savoir une capacité à transformer les ressources offertes par les bibliothèques.

À partir de cette conceptualisation de la conversation, et au regard de l’explosion des pratiques d’écriture et de lecture, notamment conversationnelles, je souhaite proposer une évolution radicale des modes de communication scientifique. Ainsi, ma thèse vient d’une part considérer la forme conversationnelle comme paradigme de production de connaissances, et d’autre part déplacer l’enjeu fondamental du processus de communication vers le collectif qu’il fait advenir. Je montrerai à travers différents cas d’études qu’au-delà de la production de nouveaux artefacts ou d’un document de référence, l’édition scientifique pourrait s’emparer de la conversation et adopter un régime d’écriture et d’éditorialisation processuel, dont l’élément le plus tangible serait alors le réseau social, autrement dit le collectif, qui ne cesse de se former. Cette partie conceptualise ainsi la revue comme collectif, incarnant à la fois la possibilité d’une intelligence collective et la redécouverte d’un nous.

Une réflexion située

En tant que contributeur ou initiateur, j’ai pu participer pendant le doctorat à une série d’expérimentations, d’initiatives ou d’événements scientifiques adressant d’une manière ou d’une autre les questions de l’écriture, de l’édition et de la publication. Ces activités, menées au cœur ou à la marge de mes recherches à la CRC-EN, présentent toutes un lien fort à mon hypothèse de recherche, la conversation comme mode de production et de communication scientifique. Elles en explorent cependant des manifestations différentes, ouvrant la voie d’une part à une collecte de données diversifiée et cumulative, et d’autre part à une analyse comparative de leur·s dispositif·s. Une constante demeure malgré tout d’une expérimentation à l’autre, tant chacune a pu, à sa manière, impliquer ou supposer l’intervention d’un collectif. Nous le verrons, les collectifs engagés ici et là ne sont pas de même nature. Un des enjeux de cette partie sera d’en identifier les variables, les constantes, et de décrire ce qui les a fait.

Les descriptions qui vont suivre sont parfois très détaillées et s’appuient sur un archivage riche des échanges et de la documentation de chaque processus. Cela n’est pas un hasard, car la valeur réelle des résultats se situe davantage dans le processus que dans les artefacts ou les productions documentaires. Aussi, bien que ma démarche puisse parfois sembler archéologique, il me semble important de rendre compte de la fabrique des dispositifs pour en saisir les enjeux en matière de conversation et de collectif. S’il est en effet tentant de concentrer nos analyses sur les artefacts produits, dans leur matérialité ou leur sémiologie, le collectif apparaît beaucoup plus ténu et insaisissable, voire énigmatique (Choplin 2020). Comment identifier le collectif ? Comment le décrire, dans sa forme, ses jeux d’autorité, ses intentions, si ce n’est en enquêtant sur les traces qu’il a laissées en s’élaborant ? Pour certains des projets, ces traces témoigneront de la nature processuelle de l’écriture et de l’éditorialisation dans l’espace numérique, celle-là même que Marcello Vitali-Rosati a théorisé (2018), et que Louise Merzeau identifiait dans l’environnement-dispositif des ENMI2012 :

Si les dispositifs d’éditorialisation par le réseau relèvent de l’action, ce n’est pas uniquement en vertu de leur dimension participative. En amont des processus d’échange, de partage et de contribution, c’est le tissu médiatique lui-même qui induit une logique processuelle de tressage, de butinage et de mouvement. Plus que de contenus, on devrait d’ailleurs plutôt parler de ressources, car le contenu proprement dit ne préexiste pas au dispositif d’accès : il est le produit d’une suite de transformations dispositives. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)

Ce passage est important, car il pointe le changement de nature de la production des connaissances survenue dans un dispositif conversationnel, à savoir le passage d’un statut de contenus auquel l’usager accède, à un statut de ressources disposées. Elles sont en effet disposées dans l’espace d’une part, c’est-à-dire inscrites et posées dans un agencement, et à disposition d’autre part, c’est-à-dire accessibles et appropriables. Ces ressources n’existent que dans la synergie établie entre elles et l’environnement d’écriture qui les agence. « Transformations dispositives », ou « actions dispositives », l’écriture, dans cette dynamique processuelle, agit. Cette performativité de l’écriture intervient autant dans l’environnement, en y inscrivant de nouvelles ressources, que sur l’environnement en contribuant à le structurer ou à l’aménager.

L’environnement n’est pas le seul acteur à se trouver ainsi agit. Louise Merzeau suggère que le collectif émerge précisément de cette écriture processuelle, en particulier lorsqu’il accède à une certaine réflexivité sur les processus dans lesquels il est engagé. C’était le cas effectivement lors de l’événement analysé en 2012 par Merzeau, pour lequel plusieurs visualisations représentaient la communauté et ses écritures dans des synthèses visuelles interactives mises à jour en temps réel.

La mise en visibilité des processus mêmes de production sert alors à la fois de boussole et de régie, et fait exister la communauté des contributeurs à travers l’image de sa propre dynamique contributive. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)

Dans la présente thèse, l’analyse des dispositifs relève davantage d’une archéologie que d’une mise en visibilité du collectif. Pourtant, il est permis de penser que l’identification de certaines traces du collectif ou de ce qui a fait collectif fournira des éléments nouveaux pour concevoir des dispositifs. Ces traces issues d’un relevé archéologique sont des pistes pour envisager de nouvelles visibilités des processus collectifs et permettre de nouvelles réflexivités du collectif sur lui-même.

Il y a ainsi un parallèle à creuser entre la façon dont ces écritures agissent l’environnement-dispositif d’un côté et le collectif de l’autre. Est-ce qu’identifier les mécanismes de l’un peut nous éclaircir sur le second ? Comment fonctionne cette triade composée d’un environnement-dispositif, d’écritures dispositives et d’un collectif ? Et pour ne pas perdre de vue la question de la communication scientifique, qu’est-ce qui se joue au plan épistémologique dans ces dynamiques collectives ?

Panorama des cas d’études

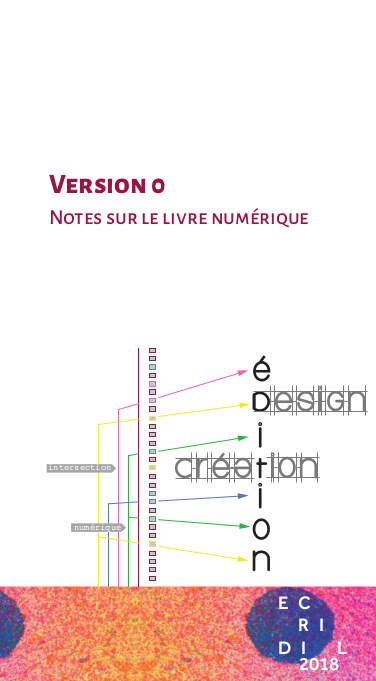

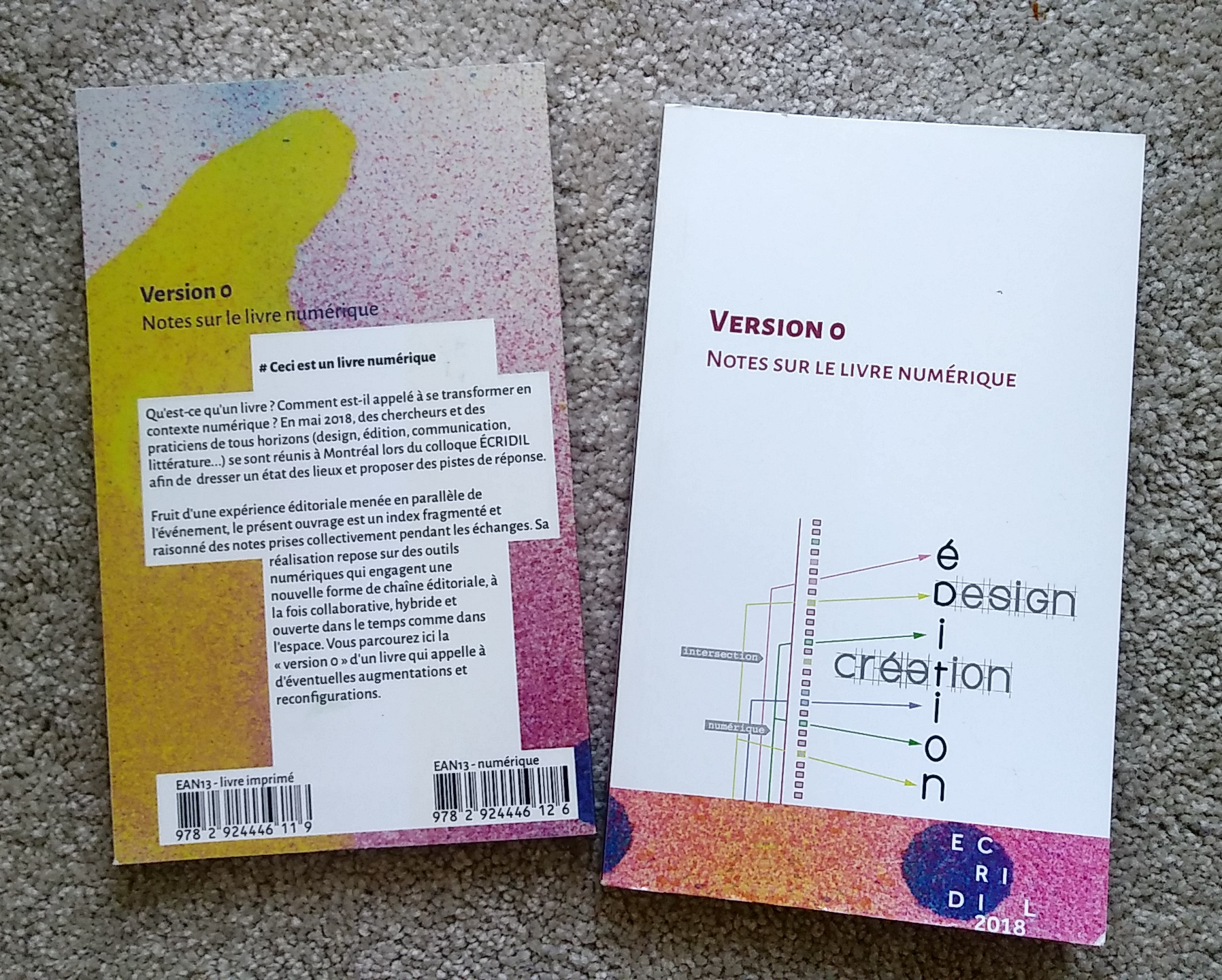

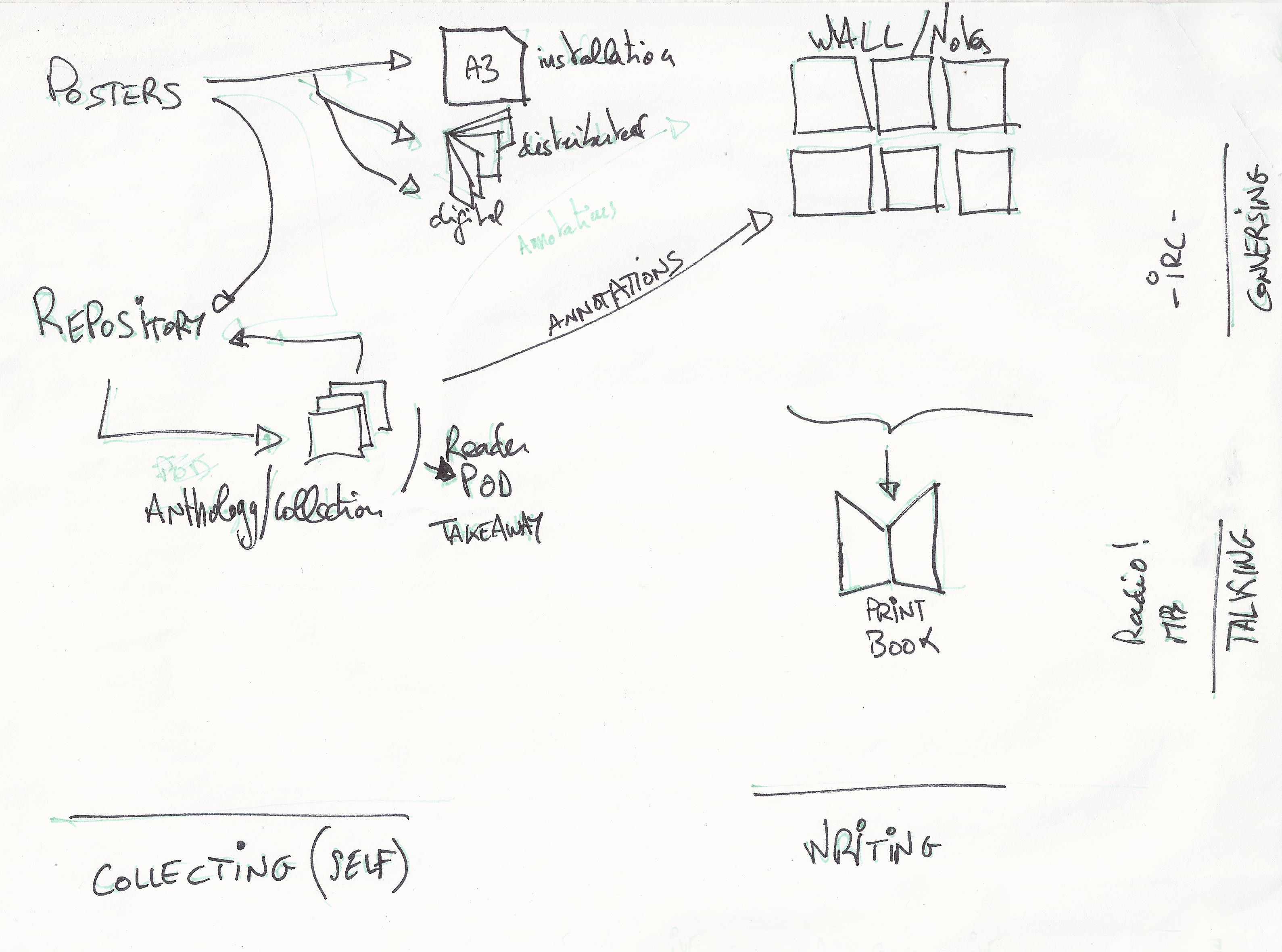

Dans le cas de l’ouvrage collectif « Version 0. Notes sur le livre numérique », le collectif transparaît de l’écriture et de l’édition elle-même. De l’édition, en premier lieu, car les contenus de l’artefact produit – un ouvrage numérique homothétique au format EPUB et PDF – ont été compilés par un groupe de personnes dédiées. De l’écriture en second lieu, puisque les contenus de l’ouvrage sont des fragments agrégés des écrits et des paroles des intervenants communiqués lors d’un colloque hébergeant cette expérimentation éditoriale. Outre le condensé de discours et un panorama des positions prises par les intervenants sur le thème du livre numérique, se tisse aussi dans ces agrégations une cohésion d’individus rassemblés autour d’un même sujet.

J’introduirai ensuite une réflexion sur la notion de milieu en m’appuyant d’une part sur la pensée de Louise Merzeau et d’un autre part sur l’étude que j’ai pu mener avec Servanne Monjour autour du collectif littéraire Général Instin. Je montrerai en quoi ces réflexions se rejoignent et laissent entrevoir une conceptualisation écologique de l’écriture, une écriture-milieu.

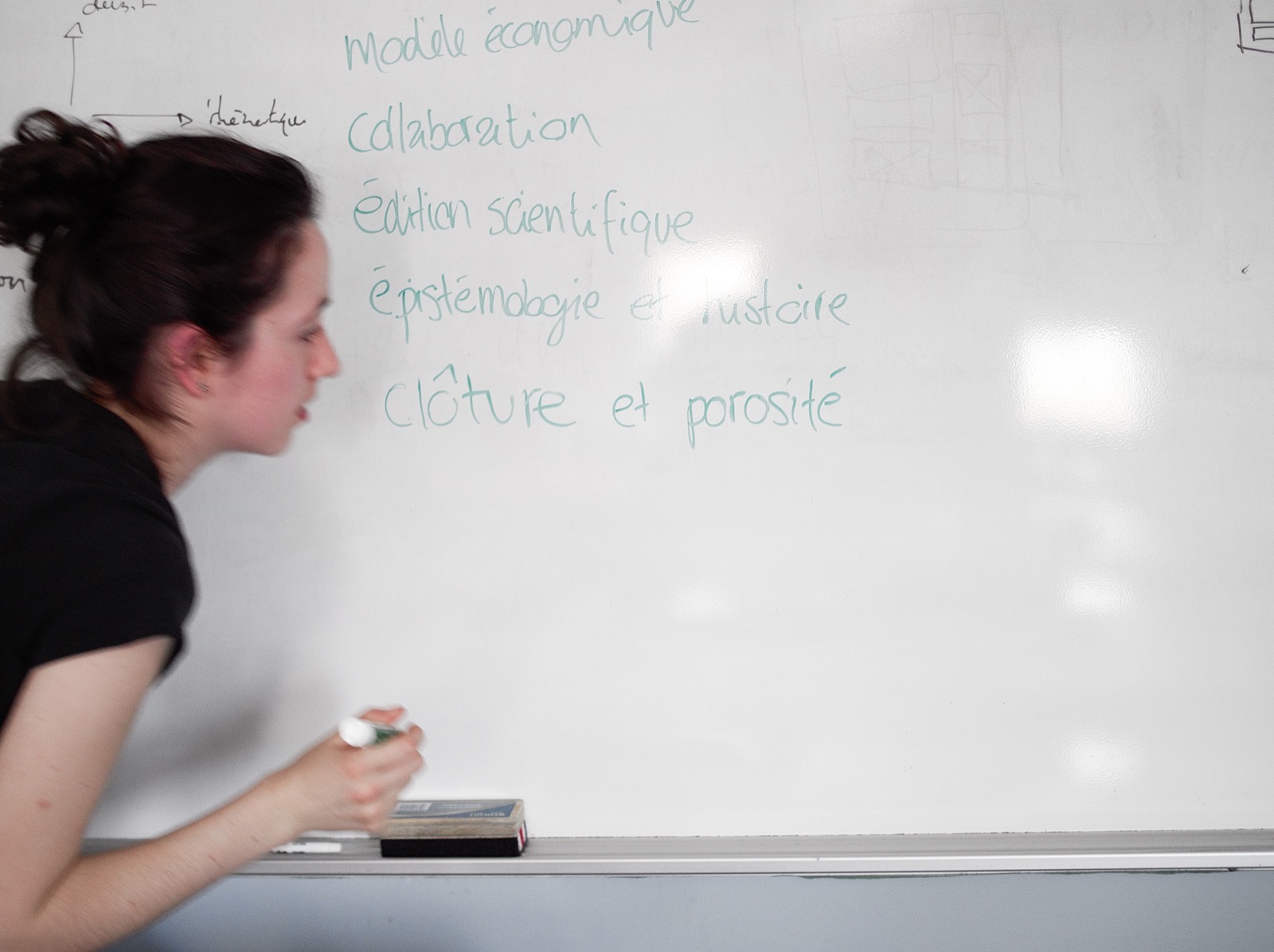

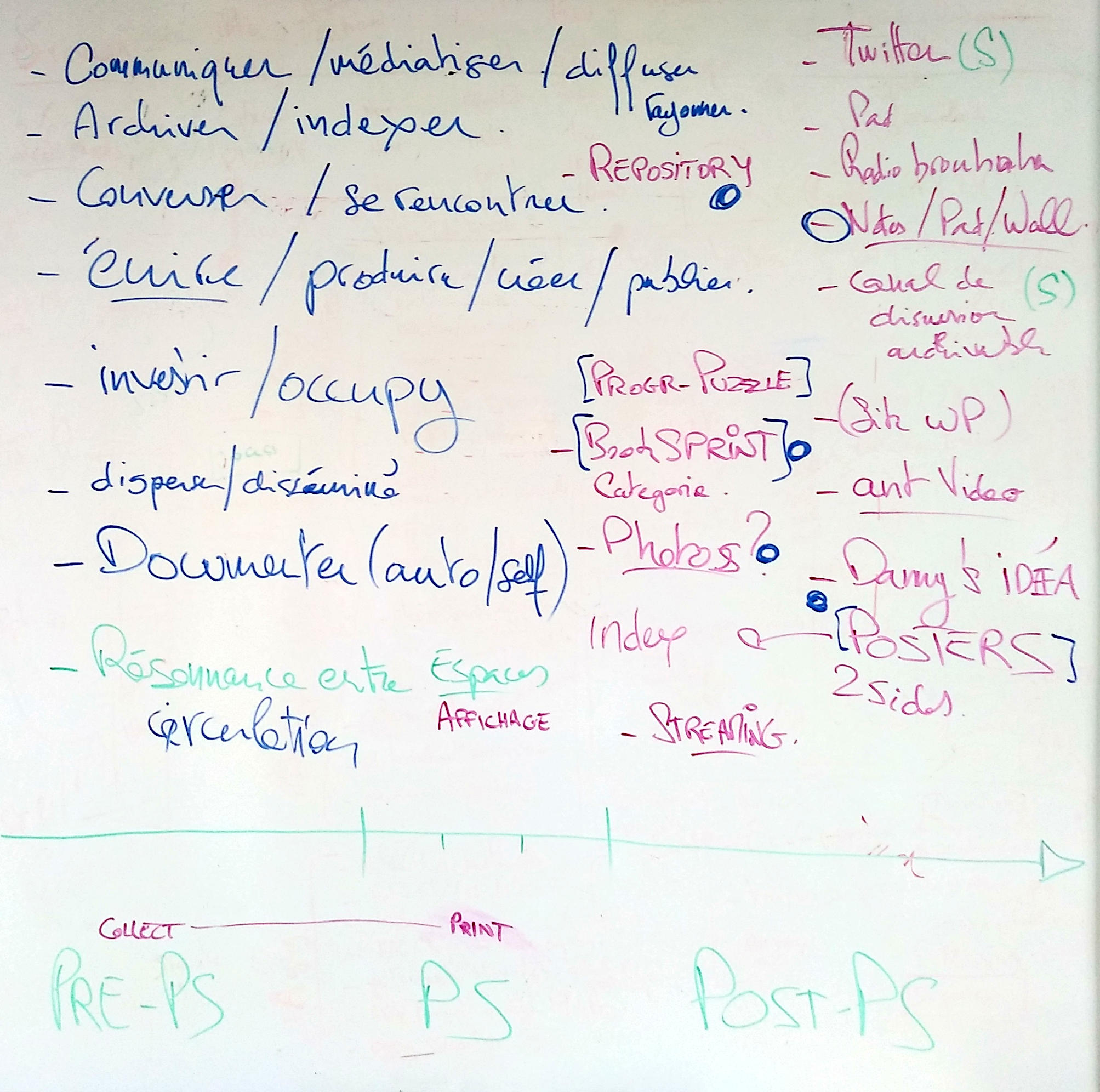

Mon troisième cas d’étude portera sur l’événement Publishing Sphere, une initiative de la CRC-EN dont j’ai été co-organisateur. Ces trois jours d’événement, rassemblant une trentaine d’auteurs, d’artistes, d’éditeurs, de chercheurs, ont constitué un intense moment de réflexion et de production avec l’objectif d’expérimenter et de créer de nouvelles formes de publications. Aventure collective s’il en est, Publishing Sphere a été le lieu d’une synergie émergeant du groupe et de sa performance, selon un phénomène similaire aux événements axés sur la réalisation de projets dans un temps très limité (hackathon, Museomix, etc.). Une certaine récursivité s’est établie entre la thématique de l’événement et son dispositif. D’un côté, il s’agissait de repenser l’espace public à partir de nouvelles formes de publication et d’éditorialisation, tandis que de l’autre, le dispositif de l’événement créait de fait une sphère publique (ou de publication) favorisant la conversation, dans le but affiché de faire émerger de nouveaux modes de production de connaissances.

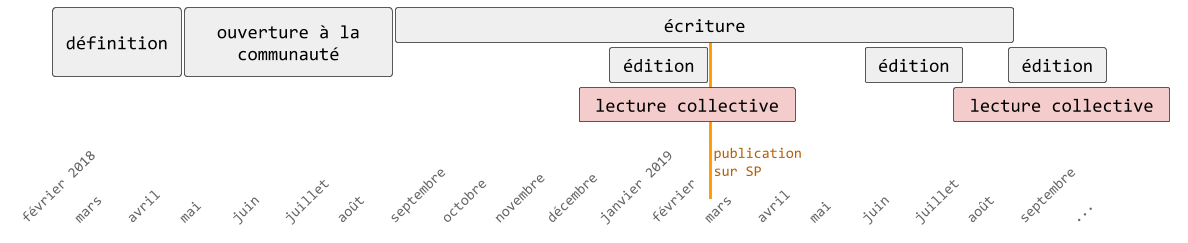

Je m’appuierai enfin sur le dossier « Écrire les communs. Au-devant de l’irréversible », publié dans la revue Sens public, sur une initiative commune de Sylvia Fredriksson et de moi-même (2019a). La thématique du dossier interroge directement mon objet de recherche, puisque nous nous sommes intéressés aux écrits issus de la communauté des communs dans leur travail de documentation, de communication ou de portage juridique des règles et principes de gouvernance. Ces éléments et ce dossier viennent ainsi suggérer que d’autres communautés d’écriture que la communauté académique ont développé des écritures collectives susceptibles d’inspirer les formes académiques de production de connaissances. Par ailleurs, dans l’intention d’appliquer au projet les principes des communs que nous voulions étudier, le dossier a délibérément cherché à se constituer en collectif, réuni dans une écriture collective faite d’échanges, de lectures mutuelles, et d’annotations. La revue Sens public a su jouer le jeu de l’expérimentation en acceptant des modalités particulières de publication, à savoir une évaluation collégiale entre auteurs du dossier, une édition continue et au fil de l’eau des articles, qui furent publiés dans leurs versions successives. L’aspect conversationnel s’est ainsi installé à plusieurs niveaux, dans le fonctionnement collégial du protocole éditorial tout d’abord, puis dans les marges des textes en rédaction.

Vers un protocole conversationnel ? Le cas de l’ouvrage version 0

L’ouvrage collectif « Version 0. Notes sur le livre numérique » est né de l’intention initiale des organisateurs du colloque ÉCRIDIL de MontréalVoir ÉCRIDIL 2018 – Écrire, éditer, lire à l’ère numérique sur le site du colloque.

de produire un livre numérique avec « l’idée d’ouvrir les problématiques, les réflexions et les corpus du colloque à un public élargi, le plus vite possible – “à chaud” juste après le colloque » (Audet et al. 2018, 9‑10). Depuis sa première édition à Nîmes en 2016, le colloque ÉCRIDIL a vocation à engager une réflexion interdisciplinaire sur le livre et l’édition numérique, en mettant en conversation des théoriciens et des praticiens. En 2018, la seconde édition du colloque à Montréal a poursuivi cette réflexion sur le livre numérique comme artefact éditorial, autour du thème « Le livre, défi de design – L’intersection numérique de la création et de l’édition ». Adressant directement le sujet du colloque, chaque édition d’ECRIDIL a cherché à innover en proposant pour ses actes une forme éditoriale originale et alternative. Le colloque de 2016 a ainsi donné lieu à ce qui avait été baptisé des « Catal-actes », « un nouveau format éditorial qui tente de fusionner le format académique des actes de colloque et le format artistique des catalogues d’exposition » (Vial et Catoir-Brisson 2017, sur Hypothesis), dont la forme demeurait – du propre aveu des organisateurs – finalement relativement classique malgré l’intention initiale. Pour cette seconde édition à Montréal, la publication « à chaud » des éléments du colloque suggérait déjà l’ouverture d’une conversation, sur la base des éléments du colloque. L’objet issu de cette réflexion, Version0, est un petit livre au format poche, dont la chaîne éditoriale incarne le projet du colloque ECRIDIL.

On pourrait en effet qualifier l’ouvrage et son processus de création d’expérience éditoriale dans le sens où la méthode et les procédés mis en place relevaient de l’expérimentation, et ont été exécutés comme telle de manière assumée, sans garantie de succès sur l’artefact final. L’un des aspects que nous souhaitions explorer était effectivement la mise en conversation des participants entre eux d’une part et, via l’ouvrage, l’ouverture de cette conversation à un public élargi d’autre part. Pour cela, il s’agissait d’arrimer l’ouvrage à une série de dispositifs susceptibles d’amorcer une conversation, cette dernière devant s’établir sur trois niveaux. Le premier niveau était celui de la conception éditoriale de l’ouvrage, ouverte à une réflexion collective orchestrée lors d’un « atelier d’idéation ». Le second niveau consistait à faire dialoguer des éléments de sens, par la collection et l’agrégation de fragments provenant des différents intervenants au colloque. Nous convoquions donc ici le principe du collage et son précepte d’association, génératrice d’interprétation et de sens. Enfin le troisième niveau concernait l’ouverture des sources de l’ouvrage à un public élargi susceptible de se l’approprier.

L’idéal de co-conception

L’un des principes retenus pour la mise en œuvre de l’ouvrage était d’ouvrir son processus de conception aux participants du colloque lors d’un « atelier d’idéation » Tweet d’Emin Youssef documentant l’atelier d’idéation

Tweet d’Emin Youssef documentant l’atelier d’idéation

organisé sur une après-midi en parallèle à certaines sessions. Jean-Louis Soubret, principal instigateur de l’atelier, a souhaité utiliser ce temps collectif pour faire émerger une ou plusieurs formes éditoriales pertinentes et répondre ainsi au mieux aux objectifs de l’ouvrage. Ce principe de « co-création » faisait effectivement consensus, mais son application s’est heurtée à plusieurs contraintes. Pour certains, l’atelier avait pour objectif de définir la forme et le fond du livre, selon un dispositif de co-design précis. D’autres souhaitaient utiliser le temps particulièrement limité de l’atelier pour mettre les participants à contribution de la réalisation et non de la conception de l’ouvrage.Ces contraintes avaient déjà été identifiées avant le colloque, comme en témoignent les échanges courriels. Voir en annexe le fil « booksprint Ecridil (24/08/2018) ».

L’atelier a été un succès en termes de participation. Les échanges et les idées avancées lors de cet atelier ont été aussi riches que ludiques, mais leur état d’aboutissement ne permettait pas d’entreprendre leur réalisation dans le temps et le cadre impartis. L’objet éditorial initialement projeté par l’équipe instigatrice de l’ouvrage s’est donc imposé. Malgré cela, ce temps de réflexion collective a été utile pour créer un lien particulier entre les participants au colloque et l’équipe éditoriale qui allait poursuivre le travail d’édition. Ce lien a ainsi permis de sensibiliser la trentaine de participants aux objectifs et à la finalité du projet. Par ailleurs, en travaillant de concert avec l’équipe éditoriale sur une série de tâches collaboratives, ces participants se sont associés à une pratique créative, un faire ensemble, élargissant le collectif de pensée. Ainsi, en mettant en scène une conversation thématisée, la forme finale de l’ouvrage est entrée en résonance avec les échanges issus de l’atelier.

« Faire ensemble » pendant l’atelier d’idéation

De l’atelier – engagé dans une réflexion sur les formes possibles de l’ouvrage – à la forme retenue – une mise en conversation fondée sur l’agrégation et la synthèse visuelle de fragments du colloque – on retrouve les prémisses d’une pensée collective, mais aussi l’intention initiale de « maintenir un dialogue permanent entre forme et contenu »Voir la page de présentation du booksprint sur le site du colloque, ou ci-dessous.

. Il s’agissait précisément lors de cette expérience, de jouer de ces deux écritures, celle des énoncés de l’ouvrage, le « discours », et celle de sa « structure-code ». Dans ce lien entre forme et fond, maintenu de par les modalités d’écriture et d’édition, il s’agissait de prendre à la lettre et d’interroger dans le même temps ce rapport étroit entre la pensée et son support (d’écriture et de lecture), tel que Goody (1979) l’a théorisé.

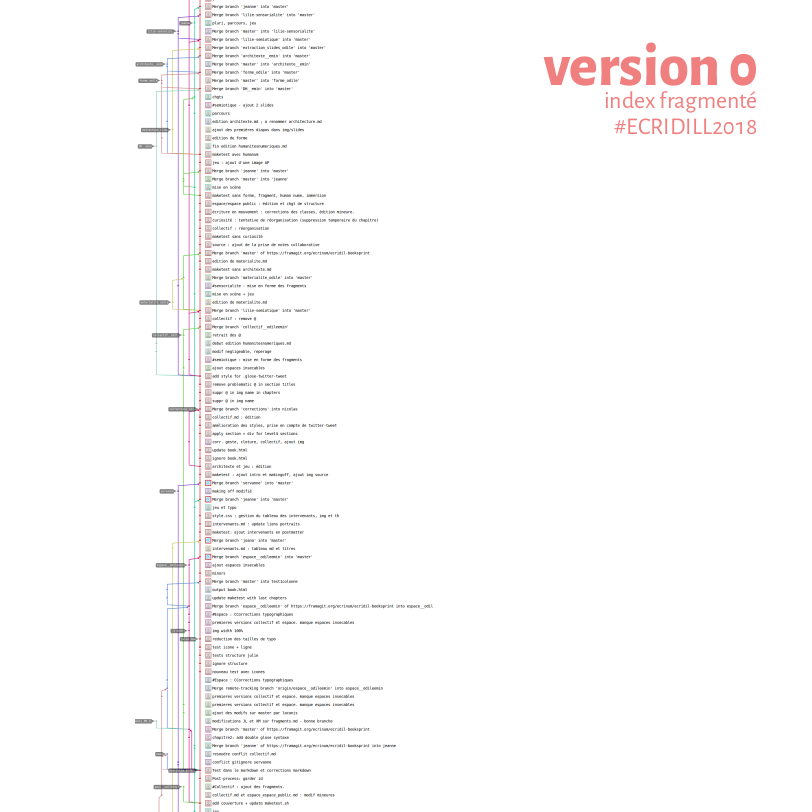

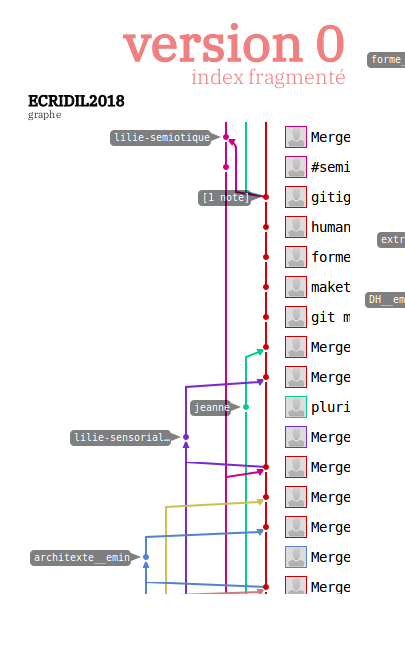

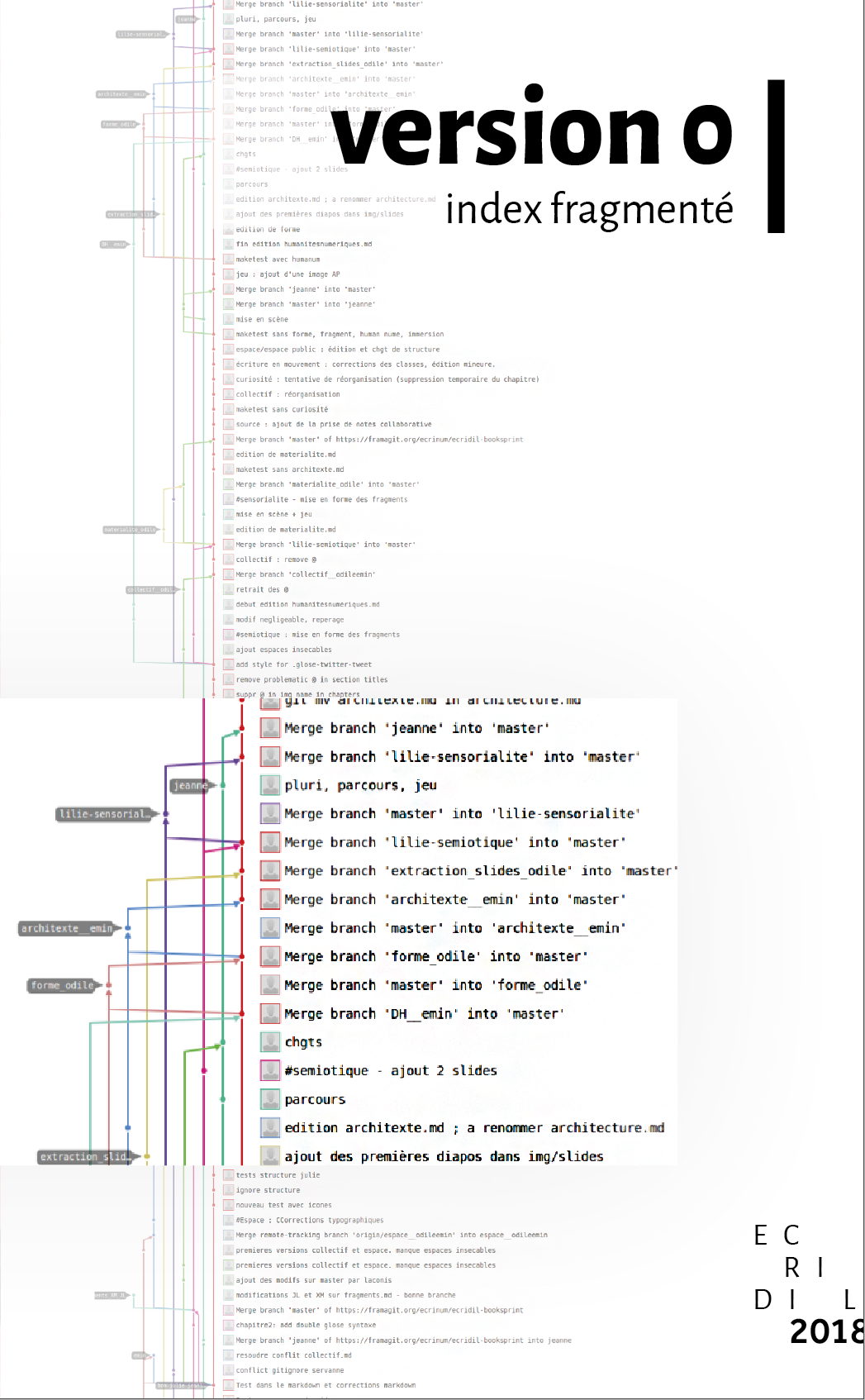

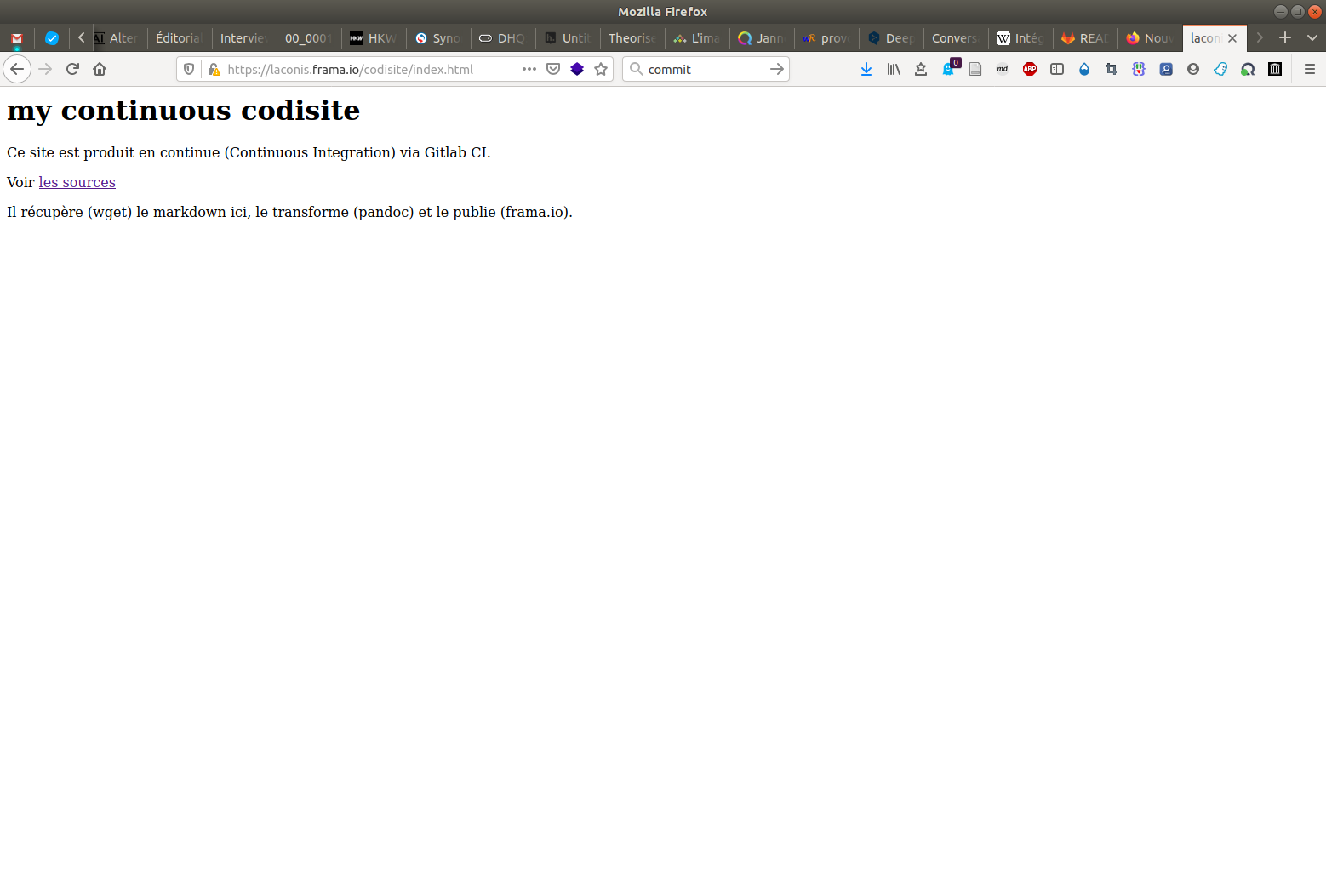

Les différents visuels envisagés pour la couverture cherchaient spécifiquement à refléter cette approche, en donnant à voir la fabrique de l’ouvrage. Ils présentent ainsi les opérations d’édition successives enregistrées dans le registre du répertoire de travail. Les éditeurs collaboraient en effet au travers d’un répertoire d’une instance Gitlab, fonctionnant selon le protocole git. Ce protocole de gestion de versionpour version control system (VCS).

est habituellement utilisé dans un contexte de programmation logicielle, pour maintenir et versionner des fichiers de code informatique sur la durée et dans un contexte de collaboration restreinte ou ouverte. Ce n’est pas un hasard si notre expérimentation a adopté un tel protocole comme modalité d’édition et de collaboration. L’une des thèses poursuivies considère en effet qu’un énoncé ne saurait exister sans la structure qui supporte son enregistrement et sa circulation. Puisque dans l’environnement numérique l’énoncé et sa « structure-code » sont matériellement de même nature, à savoir des fichiers plain/text, il n’est pas étonnant que de plus en plus de projets éditoriaux prennent corps dans ces espaces d’écriture, aussi spécialisés soient-ils initialement. De fait, les services Gitlab, Github ou autres, élaborés sur le protocole git ajoutent une dimension métier tout à fait pertinente par rapport à la problématique du protocole éditorial et de sa fonction légitimante. En effet, si l’on conceptualise le protocole éditorial comme une organisation et une distribution de tâches, on peut lui trouver alors de très fortes correspondances avec le protocole git qui assure également, à sa manière, les différents éléments d’organisation du processus éditorial : identifier (quoi) et séquencer (quand) les tâches, les attribuer (qui doit faire quoi), les tracer (qu’est ce qui a été fait et quand), et en valider l’exécution une à une (valeur qualitative).

Propositions graphiques successives pour l’ouvrage version 0

La représentation graphique des commits en couverture de l’ouvrage renvoie alors autant à la nature processuelle de l’édition qu’à sa matérialité numérique et à sa dimension collective. Cependant, l’objet-livre, artefact disponible en impression à la demande, fini dans le temps et l’espace, reste un paradoxe. Si sa dimension économique, à travers sa licence CC0 Public Domain et son accessibilité en POD L’artefact papier de « version 0. Notes sur le livre numérique » imprimé à la demande (print on demand)

L’artefact papier de « version 0. Notes sur le livre numérique » imprimé à la demande (print on demand)

, l’installe pleinement dans le monde numérique, sa dimension matérielle, au contraire, semble presque un contresens. L’objet révèle pourtant plusieurs choses.

D’une part, il met en lumière sa fabrique davantage qu’il ne la masque comme c’est pourtant le cas, presque un principe de base, dans l’édition traditionnelle. Outre la couverture éloquente sur la matérialité du livre, son titre principal version 0 est une invitation à relancer un cycle d’écriture et à produire la version suivante. Car si ces fragments sont des portes d’entrée dans les échanges du colloque, leurs synthèses visuelles sont autant de prétextes à de nouvelles associations et interprétations, « appelant à d’éventuelles augmentations et reconfigurations » (Audet et al. 2018, sur la quatrième de couverture). Ainsi le readmeLe fichier readme contient les informations sur les autres fichiers d’un répertoire. Sur les plateformes collaboratives de type Github ou Gitlab, le readme d’un répertoire est utilisé pour présenter le projet sur sa page d’accueil. Voir sur l’accueil du répertoire.

du répertoire de travail s’ouvre sur le préambule suivant :

Cet index est ouvert : nous vous invitons à enrichir et à discuter (en ligne) la « version 0 » que nous proposons ici. Libre à vous de sélectionner, de ré-agencer, de discuter et d’augmenter à votre guise les différentes entrées de l’index afin de construire votre propre anthologie (imprimable). La branche

version1a d’ores et déjà été ouverte pour vous permettre de construire une « version 1 » - et nous espérons qu’il y en aura d’autres.

D’autre part, l’ouvrage papier fait la démonstration que les artefacts traditionnels de communication scientifique peuvent trouver une place dans un processus d’écriture et de circulation numérique, aussi continu et collectif soit-il. Cette preuve de concept n’est pas anodine. Elle montre que les formats numériques s’élaborent dans une certaine continuité des formats traditionnels. Elle prouve enfin qu’une chaîne de publication hybride (Fauchié 2019, voir la partie 1.1 Hybridation dans sa version HTML) est susceptible de satisfaire les différentes temporalités à l’œuvre dans la circulation des connaissances. La problématique de ces temporalités et de leur « alternance » a été une préoccupation majeure de la réflexion de Philippe Aigrain sur les écritures collectives :

Comment articuler des temps d’intensité d’interaction avec les autres, d’interaction parcellarisée avec les différents médias et des temps de recul, de mise à distance, de réflexion et de perception dans la continuité et le contexte ? Comment articuler l’expression individuelle et la production collective ? (Aigrain 2005, sur Hypothesis)

Cette problématique du maintien de l’alternance des temps dans nos pratiques d’écriture et de lecture était aussi relevée par Louise Merzeau (2014) dans son analyse du dispositif ENMI12. Aigrain propose dans ce texte court deux pistes faisant écho à ce cas d’étude et plus largement à la mise en conversation des textes. Je m’arrêterai sur la seconde qui suggère d’intégrer dans les textes collectifs publiés des « appels aux contributions », instituant « un mécanisme de demande sociale qui garantit à chaque contributeur potentiel qu’au moins un lecteur est en demande d’une partie d’une œuvre collective » (2005, sur Hypothesis). Aigrain s’appuie sur le modèle des wikis, mais un autre modèle éditorial performe parfaitement ces appels à la contribution. C’est le protocole git (j’aurai l’occasion d’y revenir), dont l’énonciation éditoriale est en effet entièrement tournée vers la contribution au texte et à son élaboration collective.

Le formalisme du protocole éditorial

L’ouvrage final se présente dans un format poche de 159 pages structurées comme un index comprenant quinze entrées thématiques dont l’ambition est de baliser la substance du colloque et de ses problématiques : Architecture, Clôture, Collectif, Espace (public), Forme, Geste d’écriture, Jeu, Humanités numériques, Matérialité, Mouvement, Parcours, Sémiotique, Sensorialité, Transferts et Typographie. Pour chacune des entrées, s’étalent sur une dizaine de pages des éléments de différentes natures issus du colloque : citations, diapositives, visuels, tweets, références, photographies. On peut penser version 0 comme une sélection de fragments de sens, assemblés et organisés graphiquement pour former une synthèse, certes lacunaire, mais déjà signifiante. Ces fragments ne sont pas de simples échos d’énoncés. Par la cohérence éditoriale de l’assemblage, l’effet d’association suscite une mise en dialogue et l’émergence d’un sens nouveau.

Par quel processus d’écriture et d’édition ont pu émerger ces entrées et comment les éditeurs les ont-ils alimentées ? Quel en a été le protocole, et quel rôle a-t-il joué dans cette fabrication pour le moins expérimentale ? Enfin, dans quelle mesure ce protocole participe-t-il de la fabrique de légitimité ?

Toute instance éditoriale organise ses équipes et sa chaîne d’écriture selon un ou plusieurs protocoles éditoriaux, définissant dans le détail la suite des actions à effectuer jusqu’à la publication d’un contenu. Le protocole éditorial d’un éditeur est souvent destiné aux auteurs souhaitant soumettre un texte ou un contenu à cet éditeur. Il indique alors à l’auteur une série de consignes à respecter et le cheminement des décisions qui affecteront l’éventuelle publication. Le protocole peut aussi être interne à l’équipe éditoriale et préciser dans ce cas les opérations et les états par lesquels le contenu soumis doit passer. Mais au-delà de ces considérations pragmatiques, le protocole se charge d’une dimension symbolique légitimante, que l’on retrouve dans les différentes acceptions du terme, qu’il s’agisse du protocole diplomatique, du protocole des notaires, du protocole de communication, ou du protocole éditorial. Pour chacun de ces protocoles, une autorité émane de l’écriture et de l’inscription séquentielle d’actes à effectuer ou de paroles déjà prononcées. Ainsi, tout écart de protocole diplomatique est immédiatement interprété comme un incident, toute erreur dans le protocole de prise en charge d’un patient peut lui être fatale, toute anomalie dans un protocole de communication générera, au mieux, un malaise ou un quiproquo, quand il n’empêchera pas purement et simplement, dans le pire des cas, la communication de s’établir. Ces écritures protocolaires sont au cœur de ce que l’institution au sens large produit et ce sur quoi elle construit sa légitimité.

Pour Olivier Bomsel, le protocole éditorial assure différentes fonctions légitimantes, dont celle d’établir les conditions de cette communication unilatérale et donc particulière qu’est la publication d’un ouvrage.

La publication est une émission vers des publics anonymes. Elle sert à communiquer des normes, des règles, des référents. Elle s’applique à la monnaie, au droit, à la science, aux faits sociaux, aux expressions artistiques, religieuses ou littéraires. Elle accompagne la circulation marchande des biens et des services. L’asymétrie structurelle entre émetteur et récepteurs en fait une opération très complexe, aux protocoles mille fois plus variés que ceux de la correspondance. Car, si depuis Sumer où s’invente l’écriture, l’Autorité, l’État est naturellement légitimé à publier, il n’en va pas de même des individus. Or, un message ne signifie que si l’on sait « qui parle ». Ce point, l’identification de « qui parle », est systématiquement traité dans le protocole de correspondance où s’installe le « qui parle à qui ». Mais pour publier, le processus par lequel un auteur se constitue, s’identifie comme tel, organise son discours pour, finalement, le faire éditer – au sens latin d’ēdere, exhaler, mettre au jour – est en soi une phase complexe, conditionnée par l’anticipation du protocole éditorial. (Bomsel 2013)

Pourtant, comme le remarque Lionel RuffelLionel Ruffel a co-organisé la première édition de l’événement Publishing Sphere qui fait l’objet d’une partie de ce chapitre.

, cette « idée de l’auteur solitaire en contact direct avec son éditeur, et s’adressant in absentia à un public anonyme, est obsolète ».Ma traduction de l’énoncé original : “The traditional idea of the solitary author in direct contact with his editor, and speaking in absentia to an anonymous public is obsolete.” (« The Publishing Sphere Ecosystems of Contemporary Literatures » 2017, sur Hypothesis).

En ce sens, tout l’enjeu du protocole se jouerait donc désormais ailleurs que dans l’établissement d’une communication asymétrique. Au contraire, je soutiens qu’une nouvelle fonction éditoriale consiste justement à rétablir une symétrie communicationnelle, ouvrant la voie à une véritable conversation. Cette conversation ne peut voir le jour que si l’éditeur, dans son rôle intermédiaire, crée les conditions d’appropriation des contenus. Ainsi, de sa fonction traditionnelle de circulation où l’éditeur se devait de rendre ses objets accessibles, c’est-à-dire d’en assurer l’accès (en passant la main aux réseaux de diffusion), il doit maintenant les rendre appropriables.

Dans le cas de l’ouvrage version 0, le protocole mis en place cherchait à relever le défi d’une édition collective et à faciliter l’accouchement d’un objet éditorial dans des contraintes de temps serrées.

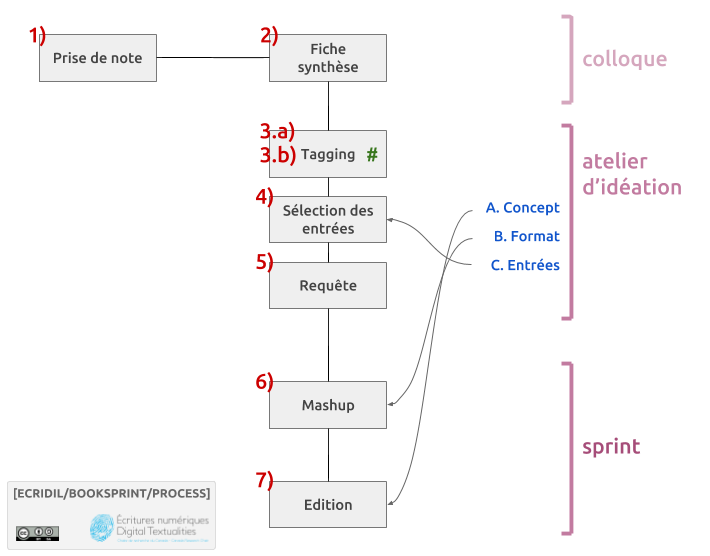

Quelques jours avant l’événement, le site du colloque dédiait une page au booksprint qui décrivait le dispositif à travers une note d’intention, un protocole éditorial et un workflow (ou déroulé) précisant les étapes de collecte, de sélection, d’écriture et d’édition.

Le dispositif n’a cessé d’évoluer et de se mettre à jour, tant dans sa dimension organisationnelle que dans sa dimension technique. Proposé sous le terme de booksprint, en référence à la méthode diffusée par la plateforme FLOSS Manual, il en reprend certains principes. Le booksprint est défini par Wikipédia comme « une session de travail intensif organisée pour l’écriture complète d’un livre, par plusieurs auteurs, réunis ou à distance, souvent encadrés par un facilitateur non rédacteur »Voir sur Wikipédia.

. La méthode s’inspire du code sprint, rassemblant dans un temps limité plusieurs programmeurs autour de la réalisation d’un logiciel ou d’une fonctionnalité logicielle, et s’apparente de ce fait aux « méthodes agiles » préconisées en design et appliquées notamment au design logiciel.

Le booksprint Ecridil s’est déroulé en trois temps :

- le colloque : prise de notes et production de fiches de synthèse

- l’atelier d’idéation : émergence d’un concept et d’une forme pour le livre

- le sprint : réalisation du livre par l’équipe de sprinters

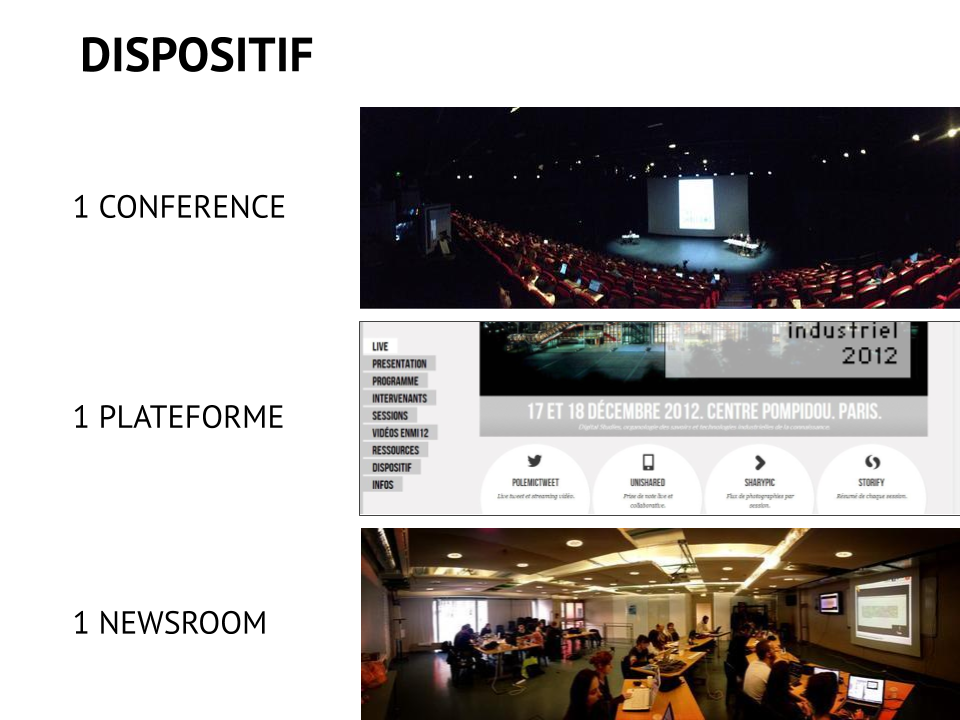

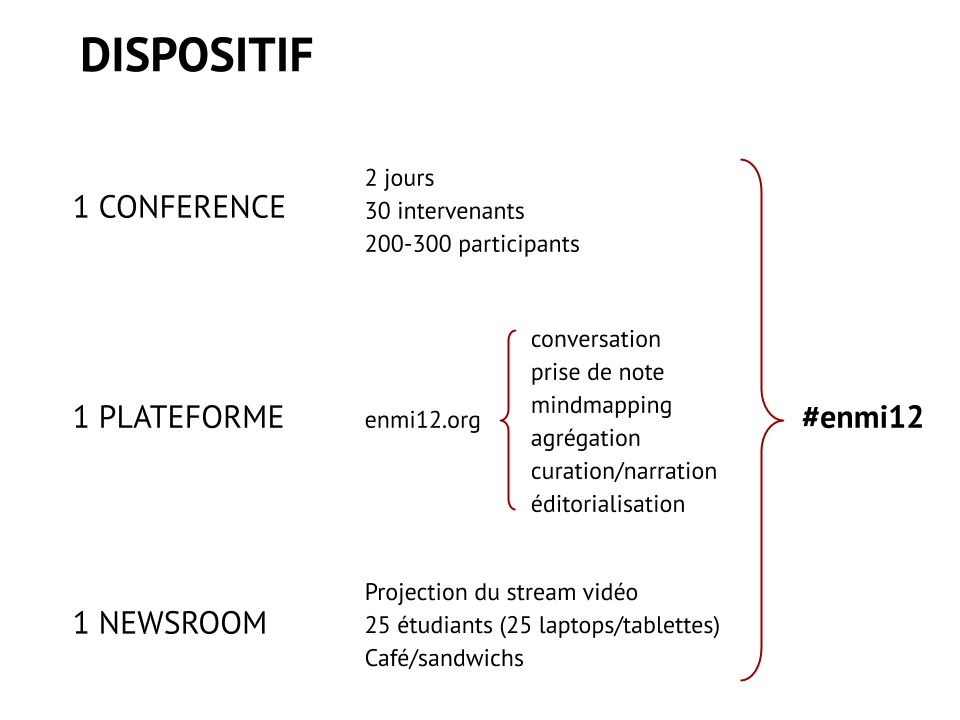

Il serait plus juste d’en ajouter un quatrième en amont du booksprint, à savoir la conception et la préparation du booksprint lui-même. L’analyse que nous avons faite du dispositif ENMI12

Dispositif ENMI12 - visuels

Dispositif ENMI12 - visuels

offrait une large place aux trois mois de préparation essentiels à la réussite de l’expérience. Le dispositif du booksprint d’Ecridil s’apparente à celui des ENMI12 en cela qu’il s’agissait également de procéder à une « éditorialisation collaborative d’un événement » (Merzeau 2013b), soit la « couverture » de deux journées de colloque.

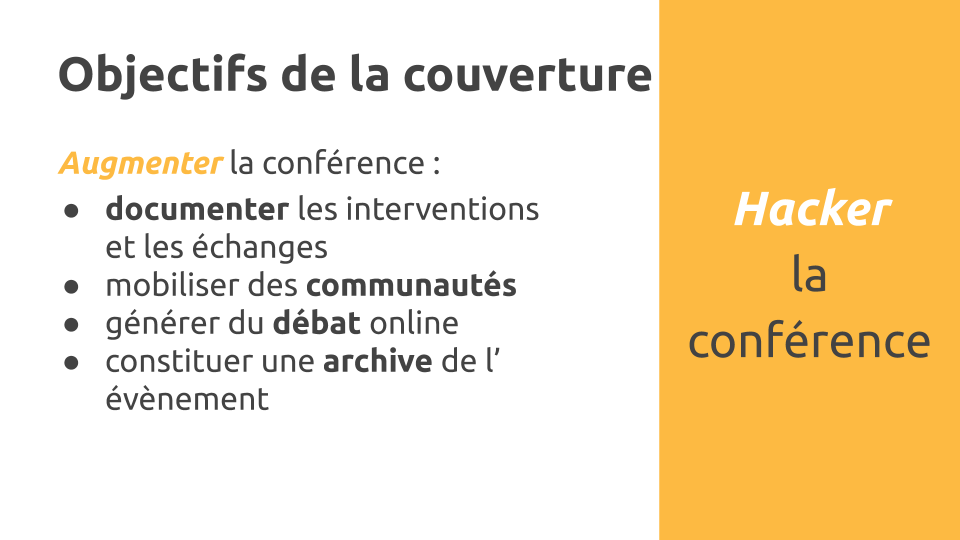

Une différence notable entre les deux dispositifs réside dans la finalité anticipée. Là où les ENMI12 envisageaient une documentation et une conversation en temps réel par le biais de l’engagement d’une communauté large sur un archipel de plateformes, le booksprint Ecridil tendait à la production d’un ouvrage dont les formes et le fond étaient encore à définir, en partie pendant l’événement lui-même, en intégrant à la réflexion les participants au colloque. Lors des ENMI12, l’intention était d’ouvrir un espace alternatif à la conférence Les objectifs de la couverture ENMI12

Les objectifs de la couverture ENMI12

, tout en produisant sa documentation. L’intention du booksprint, dans la lignée des « Catal-actes » de la première édition d’Ecridil à Nîmes en 2016, relevait davantage d’une expérimentation éditoriale vers une forme livresque originale.

En parallèle au colloque ECRIDIL, le comité d’organisation organise un booksprint destiné à proposer une synthèse originale de nos échanges.

Le livre que nous souhaitons éditer ne constituera pas des « actes » à proprement parler et ne redoublera pas non plus l’ensemble des archives (visuelles, sonores, textuelles) produites pendant le colloque. Il s’agira plutôt d’ouvrir nos problématiques, nos réflexions, nos corpus à un public élargi. Nous faisons donc l’hypothèse de produire un index du colloque, qui permettra de rendre compte des concepts et notions les plus importantes, tout en faisant dialoguer les différentes interventions.

Outre l’objet livre qui en sera le résultat concret, ce booksprint est aussi une expérimentation questionnant le sujet du colloque. Nous adopterons ainsi des pratiques éditoriales tournées vers une édition collaborative, continue, susceptible de maintenir un dialogue permanent entre forme et contenu. Or les structures formelles de l’édition et de l’éditorialisation sont en premier lieu de nature scripturale. L’enjeu du dispositif de production réside alors dans l’articulation de ces deux écritures : la structure-code et le discours.

Extrait de la note d’intention du booksprint Ecridil 2018Voir la page dédiée sur le site du colloque (lien archivé).

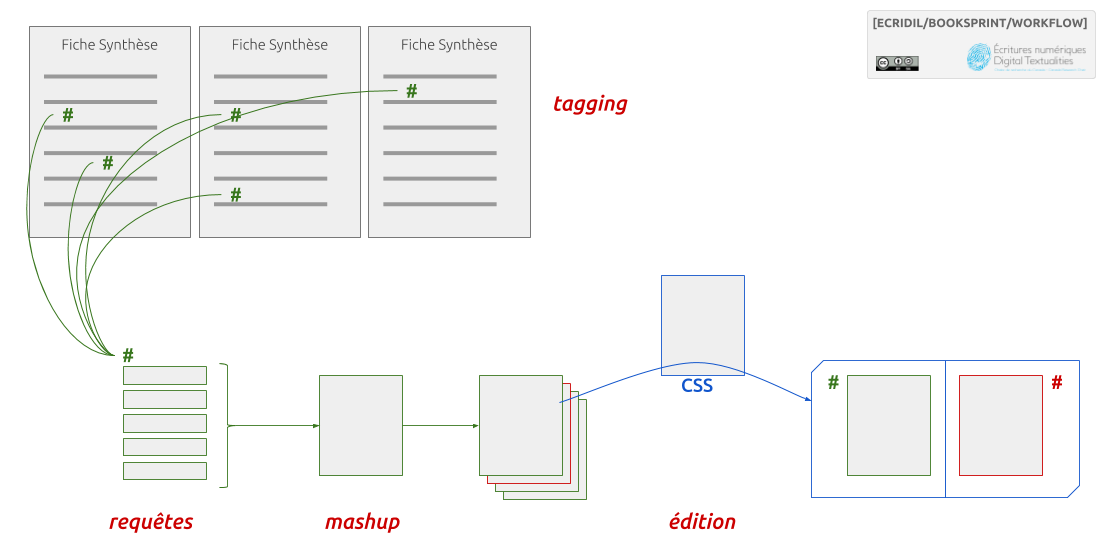

Le protocole éditorial devait disposer une structure de travail, des temporalités et des espaces dédiés d’écritures et d’échanges. Le travail éditorial lui-même consistait en sept étapes :

| étape | description | |

|---|---|---|

| [1] | Prise de notes collaborative | un pad général pour toute la conférence, structuré par communication |

| [2] | Rédaction des fiches synthèses | 1 pad par fiche synthèse (chaque fiche synthèse est associée à une communication) |

| [3] | Tagging collaboratif | [a] catégorisation : émergence d’une première série de tags [b] tagging des fragments des fiches synthèses |

| [4] | Sélection des entrées | identification des entrées de l’index |

| [5] | Requête | on extrait tous les fragments tagués ou en lien avec les entrées sélectionnées |

| [6] | Mashup | production des entrées à partir des fragments |

| [7] | Édition | édition continue et simultanée à la production des entrées |

Ces sept étapes rappellent le découpage des activités de la newsroom des ENMI12 Fonctions principales de la couverture

Fonctions principales de la couverture

, organisées séquentiellement dans un processus relativement similaire d’assimilation et de transformation.

| ENMI12 | prises de notes, conversation –> agrégation, curation –> archive, éditorialisation |

| Booksprint | prises de notes –> synthèse –> catégorisation –> sélection –> agrégation –> mise en forme |

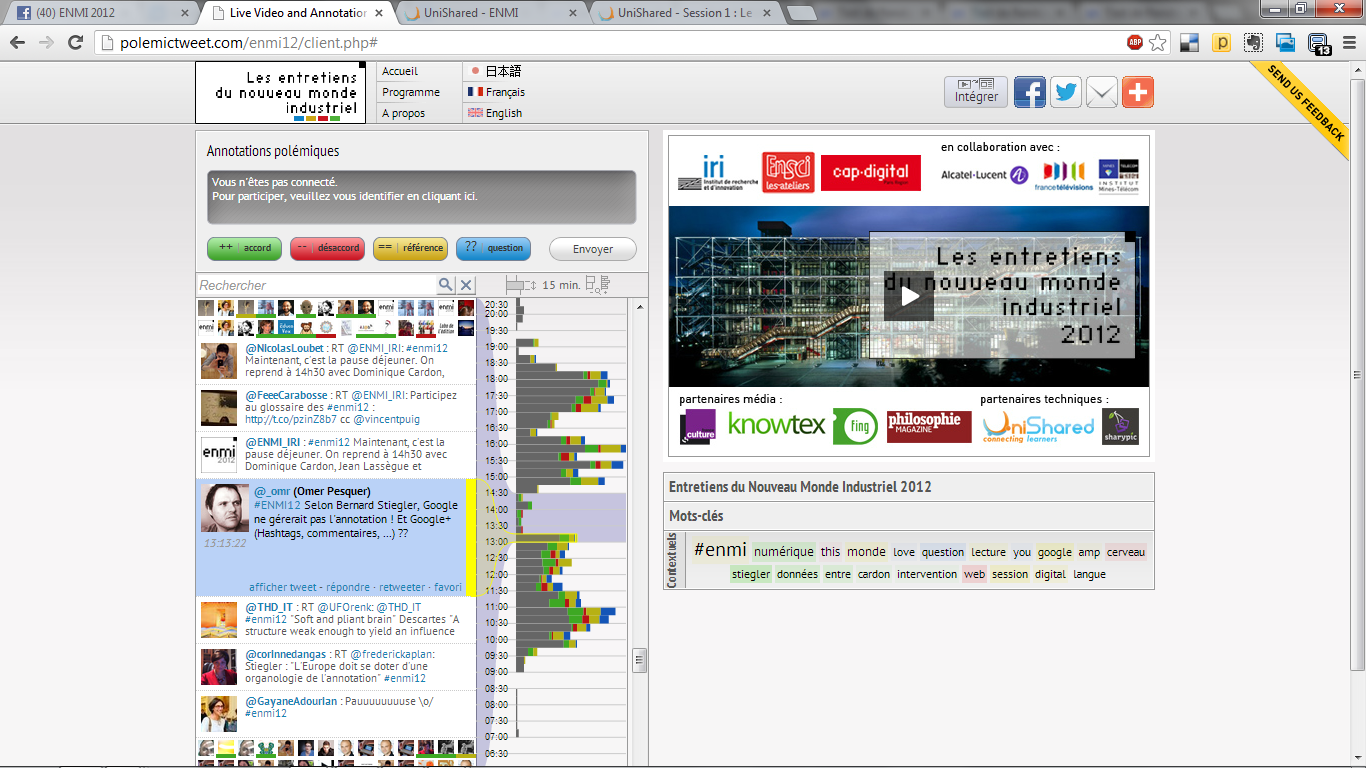

Alors que le dispositif des ENMI tendait principalement à susciter et à favoriser les conversations autour de l’événement, notamment avec l’intégration de la plateforme Polemictweet Capture d’écran de la plateforme Polemictweet lors des ENMI12

Capture d’écran de la plateforme Polemictweet lors des ENMI12

, le dispositif d’ECRIDIL a en quelque sorte instrumentalisé la conversation pour se définir lui-même.

La conversation au défi de la littératie numérique

On le constate, le dispositif éditorial de l’ouvrage version 0 avait été pensé pour favoriser l’implication des participants et des lecteurs. Pourtant, prendre part à une conversation ou à toute situation sociale suppose d’en maîtriser la langue et les codes. Les événements scientifiques en sont un bon exemple. Qu’en est-il des différentes conversations qui se sont déroulées lors de l’expérience du booksprint ? Peut-on mobiliser des contributeurs qui n’en possèdent pas les codes ? Quelles seraient les caractéristiques d’un dispositif inclusif ? Je répondrai à cette dernière question dans la partie commentant l’expérience de la Publishing Sphere. Mais je peux d’ores-et-déjà tirer quelques conclusions de cette première expérimentation éditoriale afin de saisir quel collectif en aura finalement émergé.

Comme on l’a vu précédemment, trois niveaux de conversation ont été implémentés, respectivement dans le dispositif éditorial du booksprint, dans l’artefact livre lui-même, et plus généralement dans l’expérience sensible et sociale des éditeurs et participants. La première conversation a été celle de la co-conception de la forme avec les chercheurs participants au colloque. Le second niveau s’est joué dans l’articulation constante entre le fond et sa forme, à savoir entre les énoncés et le code, ou leur encodage, qui allait structurer l’objet final. Enfin, une troisième conversation est celle des fragments de discours mis en dialogue entre eux, point de départ de nouvelles associations d’idées et invitation à poursuivre et à augmenter l’ouvrage dans une version 1.

Je l’évoquais plus haut, la co-conception n’a pas véritablement fonctionné, et si l’atelier d’idéation a su fédérer une communauté éphémère autour du projet de l’ouvrage, la forme et le fond de celui-ci n’ont pas directement bénéficié de cet effort collectif. En revanche, on peut considérer que la preuve de concept a été faite de l’articulation entre le fond et la forme. En effet, les modalités d’édition et de circulation adoptées ont su maintenir un lien constant entre les énoncés et leur énonciation éditoriale, démontrant que même dans le cas d’une édition numérique destinée à l’impression, il n’est pas possible de séparer le discours de son support d’écriture et de diffusion. C’est ce qui transparaît de la matérialité de l’ouvrage et de sa fabrique, incarnée par son protocole éditorial et sa chaîne de publication modulaire et continue. L’indissociabilité de l’éditorial (le protocole) et de la technique (la chaîne) vient d’ailleurs confirmer l’interrelation entre la pensée et son support. De ce point de vue, il est intéressant de noter que le protocole éditorial et la chaîne se sont appuyés en grande partie sur le protocole git et l’instance de la plateforme Gitlab, résolument tournés vers la collaboration.

De fait, si un collectif a émergé de cette expérimentation, c’est sans doute lors du booksprint lui-même, autour des onze éditeurs et éditrices créditées dans l’ouvrage. Pour la plupart étudiant·e·s en formation sur les mêmes outils et pratiques d’édition au sein d’un stage en édition numérique encadré par Servanne Monjour, ils·elles ont su, lors de cette expérience, acquérir une autonomie d’édition jusque dans leurs prises de position intellectuelles et théoriques. Fonctionnant en collectif, outillés de différentes plateformes collaboratives, le travail éditorial s’est déroulé de manière extrêmement fluide au regard des objectifs et des contraintes imposées, notamment la contrainte temporelle. Ce collectif et l’intelligence qui s’en est dégagée sont avant tout un succès pédagogique. Si ce succès vient conforter les pratiques alternatives développées à la CRC-EN, il vient aussi en écho aux observations effectuées après l’événement ENMI12.

Scènes du booksprint

Sylvia Fredriksson, co-initiatrice du dispositif d’éditorialisation collaborative mis en place lors de la conférence ENMI12, met également en avant le rôle fondamental de ses étudiants et leur étonnante capacité à s’être approprié à la fois les outils proposés, les cadres conceptuels et théoriques de la conférence, mais aussi le dispositif lui-même. L’encadrement hebdomadaire pendant trois mois en amont de l’événement leur a permis de devenir collectivement co-concepteur·rice du dispositif, en augmentant de leur propre initiative l’« archipel » de plateformes et leurs interrelations, support de la conversation. Comme pour le collectif du booksprint Ecridil, le collectif s’est réalisé dans l’appropriation conjointe de la matière intellectuelle et des modalités de son écriture. L’effort pédagogique réalisé dans ces deux cas d’étude montre le bénéfice conséquent d’une littératie numérique qui transpose le savoir lire et écrire à un savoir lire, écrire et éditer. Plus fondamentalement, il apparaît qu’écrire pour penser dans l’environnement numérique revient déjà à éditorialiser, c’est-à-dire à maîtriser les structures spatiales, et finalement à habiter l’espace numérique. C’est sur ces conditions d’appropriation que je propose donc de poursuivre ma réflexion autour d’un nouveau cas d’étude, celui du Général Instin.

Quel milieu pour la conversation ? Les « écritures dispositives » du collectif littéraire Général Instin

L’hypothèse que je défends d’un modèle conversationnel de communication scientifique doit beaucoup, on l’a compris, à l’analyse du dispositif des ENMI12 réalisée par Louise Merzeau dans une série de publications. Cette analyse que j’ai présentée dans le premier chapitre m’a permis d’élaborer une première réflexion sur l’écriture et la conversation, et de forger en particulier un concept important pour penser la conversation : celui d’écriture dispositive. En cherchant à élargir la notion de conversation, ce concept est rentré en résonance avec les pratiques d’écritures propres à des communautés non académiques. C’est le cas pour la communauté des communs, sur laquelle je reviendrai dans la dernière partie de ce chapitre. C’est également le cas pour le collectif littéraire Général Instin dont j’ai entrepris l’analyse avec Servanne Monjour en 2016. Dans cette partie, je cherche à faire dialoguer la lecture de Louise Merzeau du dispositif des ENMI12 avec ce que nous avions appelé « l’analyse dispositive » du Général Instin. Il s’agit ici d’adopter sur la conversation une perspective différente, offerte par les pratiques d’écriture littéraire contemporaines. De quoi la conversation est-elle faite ? Comment fonctionne-t-elle ? De quoi est-elle le révélateur ? Avant de prendre le chemin du Général Instin où se dévoile le collectif, il m’apparaît nécessaire de reposer au préalable les éléments théoriques introduits par Louise Merzeau et d’amener les miens.

L’écriture dispositive

De 2012 jusqu’en 2017, où paraît son dernier articleL’article « De la bibliothèque à l’Internet : la matrice réticulaire » (2017) est le dernier écrit rédigé par Louise Merzeau. D’autres publications plus récentes sont en réalité des productions plus anciennes.

, Louise Merzeau produit une série de travaux qui vont progressivement asseoir une pensée du collectif à partir des formes d’écriture qu’elle observe dans les processus d’éditorialisation. Son analyse du processus ENMI12 fait ressortir le concept d’« action dispositive » qui désigne l’ensemble des actions des individus lorsqu’ils sélectionnent, organisent, éditent, réécrivent des ressources, autrement dit lorsqu’ils les « éditorialisent » (Merzeau 2013b, p111). Il est intéressant de noter ici que l’emploi du terme éditorialisation préfigure assez clairement la première définition du terme, élaborée d’abord dans le cadre du séminaire Écritures numériques et éditorialisationVoir le site du séminaire.

, puis retravaillée par Marcello Vitali-Rosati dans une série de publications (Vitali-Rosati 2015 , 2016 , 2018). Dans cette première définition en effet, l’éditorialisation désigne :

un processus complexe résultant des interactions entre des contenus (ou des ressources), un environnement technique (le réseau, les serveurs, les plateformes, les CMS, les algorithmes des moteurs de recherche), des structures et formats (l’hypertexte, le multimédia, les métadonnées), et des pratiques (l’annotation, les commentaires, les recommandations via réseaux sociaux). Ce processus d’organisation et d’agencement des contenus numériques est par essence ouvert et dynamique. (« "Séminaire Écritures numériques et éditorialisation" - Cycle 2014-2015 - Pratiques de recherche et de production de la connaissance » 2014, lien archivé)

Tel que l’utilise Merzeau, le terme éditorialisation s’emploie aussi à l’infinitif « éditorialiser ». Cette activité, ou cet agir, témoigne pour elle du « savoir-lire-et-écrire numérique » des individus. Ainsi, le processus collectif peut s’envisager comme une somme d’actions individuelles, mais sans pour autant s’y réduire. Car déjà dans ce texte de 2013, l’éditorialisation résulte aussi d’un « tissu médiatique » :

En amont des processus d’échange, de partage et de contribution, c’est le tissu médiatique lui-même qui induit une logique processuelle de tressage, de butinage et de mouvement. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)

J’ai pour ma part introduit l’idée d’« écriture dispositive » (2016) pour requalifier l’action dispositive, en considérant que ces actions « de tressage, de butinage et de mouvement » sont essentiellement des écritures. En effet, toute activité dans l’espace numérique se traduit par une ou plusieurs écritures, qu’elles soient humaines ou machiniques, discursives ou programmatiques. On l’a vu avec l’analyse du dispositif ENMI12, ces écritures sont de différentes natures : discours, collections, réécritures, catégorisationsLouise Merzeau en dresse également une typologie, empruntée à Fanny Georges (2009) : « Tous les niveaux de traçabilité sont donc écrasés, superposant les identités déclarative, navigationnelle, agissante et calculée (Georges, 2009) : ce que je dis de moi (qui je suis), où je vais (comment je me comporte), ce que j’édite ou publie (ce que je pense) et ce que les plateformes calculent à partir de mes activités (ce que je vaux). » (Merzeau 2013a, voir sur Hypothesis)

. Toutes pourtant apposent à l’espace numérique leurs « traces » (Merzeau 2013b, sur Hypothesis), témoignant autant d’une inscription que d’une action. L’écriture est ici performative, car elle agit autant sur le plan scriptural que sur un plan spatial en participant de l’agencement de l’espace numérique. L’écriture dispositive opère donc autant dans un environnement, que sur cet environnement. L’adjectivisation du terme dispositif n’est pas neutre. Ce glissement syntaxique est également un glissement sémantique, puisque le dispositif devient alors environnemental et pervasif.

Dans ce jeu d’applications distribuées, l’événement s’écrit sur ce que Zacklad appelle un « environnement-support » (Zacklad, 201[2]). Combinant matériel, applicatif, système d’exploitation et infrastructure réseau, le média numérique ne peut plus être pensé comme externalité d’un support : il relève d’une pervasivité par laquelle l’information produit des effets de permanence et d’enveloppement. […] Embarquant « le contexte transactionnel » (Ibid.) qui les conditionne, le dispositif n’est pas une forme, mais une dynamique. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)

Ainsi, penser l’espace numérique avec Merzeau et Zacklad (2012) comme un « environnement-support », permet de mieux comprendre la nature environnementale du numérique, et ce lien étroit entre espace et écriture. En jouant de la même adjectivisation que pour l’action ou l’écriture (dispositives), ce que j’appelle pour ma part l’environnement dispositif se voit agit autant qu’il agit, il écrit autant qu’il est écrit. Cela permet de s’extraire du déterminisme foucaldien du dispositif, qui prête à ce dernier un pouvoir de coercition sur ses usagers, mais d’en conserver la fonction, c’est-à-dire cet agencement des acteurs, objets et artefacts prédisposant à l’action. L’environnement dispositif peut alors se penser comme un environnement continuellement écrit, agit et agencé par les écritures ou les actions qu’il accueille. C’est en cela que l’écriture peut être qualifiée de dispositive, car elle participe au processus d’agencement de l’espace, rejoignant alors les caractéristiques de l’éditorialisation : processuelle, continue, dynamique, performative (Vitali-Rosati 2018), comme nous allons le développer.

De l’écriture au milieu

Le « tissu médiatique », dans lequel écritures et environnement se confondent dans un même processus, procède en fait d’un milieu. En tant qu’éditrice des Cahiers de médiologie, puis de la revue Médium, Merzeau est une héritière active de la pensée médiologique. Elle s’en émancipe pourtant en 2007 dans sa « nouvelle feuille de route » où elle appelle les médiologues à enfin considérer le « tournant médiologique » que constitue l’Internet.

Plus fondamentalement, la médiologie doit se demander si son message est toujours en prise avec l’état du monde, et si l’urgence aujourd’hui n’est pas de décrypter et d’accompagner le passage de la vidéosphère à l’hypersphère. Si nous admettons que la numérisation et la mise en réseau de la totalité des traces constituent un tournant médiologique majeur qu’on ne saurait amalgamer avec les changements survenus aux XIXe et XXe siècles, il faut en effet s’intéresser de plus près aux écarts que l’hypersphère introduit. (Merzeau 2007, sur Hypothesis)

Si les publications qui s’ensuivent vont radicalement diminuer l’usage des termes médias ou médiationL’article « La médiation identitaire » (2012) fait office d’exception venant confirmer la règle.

, pourtant centraux dans ses précédents écrits, Merzeau utilise et développe le concept de milieu dans un premier article « L’intelligence des réseaux » (2010), dont elle reprend l’idée dans son tout dernier article « De la bibliothèque à l’Internet : la matrice réticulaire » (2017). Dans ces deux textes, elle fait référence au « milieu technique associé », qu’elle emprunte à Bernard StieglerVoir notamment la définition qu’en donne le site Ars Industrialis (« Milieu » 2009).

, reprenant lui-même Gilbert Simondon.

[Les usagers] co-construisent simultanément l’accès et le contenu accédé. Bernard Stiegler souligne qu’en ce sens l’environnement numérique constitue bien ce que Simondon appelait un « milieu technique associé ». (Merzeau 2010, 12)

En 2017, Merzeau en fait un usage plus large et introduit une dimension écologique qui nous intéresse particulièrement :

Appréhender la conversion numérique depuis cette seule entrée revient surtout à ramener l’Internet au seul plan du support, lui-même considéré dans une logique instrumentale. Or c’est dans sa dimension « écologique » qu’il convient aujourd’hui de penser le numérique, c’est-à-dire en tant qu’écosystème ou environnement. C’est dans ses effets d’interactions, de continuum et d’enveloppement qu’on mesurera le mieux comment ce qui n’était d’abord perçu que comme une « nouvelle technologie » a finalement configuré un milieu de vie. La première appelait des opérations de transcription, de transfert ou de traduction depuis la sphère des objets ou du papier vers le numérique : on se focalisait alors par exemple sur la numérisation des collections. Le second appelle un art de cohabiter et de co-évoluer, et c’est le développement des réseaux sociaux qui devient le principal enjeu. Ce milieu est certes un milieu technique, mais c’est surtout un « milieu associé », au sens où il se modifie à mesure que nous l’habitons. (Merzeau 2017, 3 ou sur Hypothesis)

Ce « milieu de vie » permet de repenser les entités qui nous intéressent – le dispositif, les écritures, les individus, le collectif – et de concevoir leurs interactions comme une écologie davantage que comme une économie. En effet, alors que le dispositif relevait directement de l’économie chez Agamben (2014), il devient environnemental, se fondant en un écosystème où les rapports de causalité ne sont plus fondés sur une conception linéaire, comme le précise Thierry Bardini (2016, 163). Dans son article Entre archéologie et écologie : Une perspective sur la théorie médiatique, l’auteur tente de réconcilier plusieurs approches de ce qu’il appelle l’« écologie médiatique », dans laquelle il rassemble « les travaux fondateurs d’Harold Innis, Marshall McLuhan et Neil Postman, mais aussi de la médiologie française de Régis Debray et Daniel Bougnoux – et de l’archéologie médiatique – inspirée de Friedrich Kittler, Jussi Parrika et Erkki Huhtamo » (2016, 159). Il constate ainsi dans ces courants de pensée le passage d’une causalité linéaire, entre par exemple support (d’écriture) et pensée, ou entre inscription et technique intellectuelle, à une causalité formelle (McLuhan 1976), circulaire (Merzeau 2006) ou encore récursive (Lévy 1998) selon les termes choisis par les auteurs. L’écologie médiatique inscrit les supports dans une boucle rétroactive entre technique et usage, permettant d’envisager autrement les interactions entre des entités en partie dissoutes dans le milieu.

Or, il se trouve que le numérique, caractérisé notamment par sa récursivitéJean-Guy Meunier (2014) en fait une des propriétés de la computationnalité, dont le numérique est une modélisation.

, adhère particulièrement bien à cette conception de la causalité. Parce qu’il est un milieu écrit (codes, protocoles, dispositifs), le numérique propage de manière récursive ses propriétés dans les écritures qu’il supporte et génère. récursivité du LISP : un langage et un programme capable de s’écrire lui-même Par exemple, on retrouve les effets de cette récursivité dans la propagation de l’ouverture et la transparence, deux propriétés essentielles inscrites au cœur du protocole TCP/IP de l’Internet, aux infrastructures logicielles et aux contenus que le réseau soutient. Le cas le plus emblématique de ce phénomène étant le protocole HTTP et le langage de balisage HTML, dont l’adoption massive a été permise par la libération de ses sourcesVoir le récit qu’en fait le CERN dans son histoire du Web, et en particulier « Le Web sous licence » (Flückiger et Smith, s. d.).

. De même, les écritures juridiques que sont les licences copyleft, conçues et utilisées d’abord pour le partage et la libre diffusion des logiciels, ont été plus tard adoptées et adaptées dans les Creative Commons, licences copyleft dédiées au partage et à la diffusion des contenus culturels. Alors que chacun de ces niveaux d’écriture (protocolaire, logiciel, culturel) supporte le suivant, les valeurs politiques des niveaux inférieurs se transmettent effectivement aux niveaux supérieurs.

Ainsi, penser avec le milieu, en tant qu’il met en place une causalité circulaire entre ses habitants, suggère d’adopter une approche écologique à même de saisir ce qui se joue en matière de production du collectif. C’est ce que l’écologie médiatique nous invite à faire en déplaçant notre regard des artefacts documentaires vers leur condition de matérialité. L’archéologie des media telle qu’elle se développe dans l’école finlandaise (Huhtamo et Parikka 2011; Parikka 2013) s’intéresse moins aux sociabilités qu’à la matérialité des médias. Elle entend ainsi « revenir aux conditions de possibilité sous la forme des conditions de médialité, c’est-à-dire aux conditions qui permettent aux discours de prendre forme, elles-mêmes formellement déterminées par les conditions techniques des supports » (Bardini 2016, 165‑66). De manière très similaire à la théorie de l’intermédialité, et en particulier selon l’approche dévéloppée au sein de l’Université de Montréal (Larrue 2015; Besson 2014), il s’agit de retracer la matrice des relations historiques, institutionnelles et matérielles entre les médias, et qui ensemble établissent les modalités d’émergence d’un média.

Heuristique de l’appropriation

On retrouve cette inspiration écologique du milieu dans une analyse de Sébastien Rongier sur les formes d’écriture du Général Instin (GI). Le cas du Général Instin m’intéresse particulièrement en tant qu’objet littéraire collectif, mais aussi en tant que modèle pour repenser des modes de production savante collectifs. Rongier relie directement les écritures multiples du GI à un « milieu » pour parler d’un « espace littéraire et artistique » qui semble ainsi s’être davantage érigé en écosystème d’écriture plutôt qu’en artefact éditorial.

L’écriture numérique n’invente pas la plasticité de l’écriture mais expérimente de nouvelles formes de délinéarisation et d’écriture comme milieu. (Rongier 2017, sur Hypothesis)

Avec Servanne Monjour, nous n’hésitons pas à parler d’une « écriture-milieu » (Monjour et Sauret 2017), rejoignant les concepts d’écriture dispositive ou encore d’« environnement dispositif », ces concepts témoignant finalement des différentes facettes d’un même écosystème.

Par ailleurs, l’analyse de Rongier est particulièrement précieuse tant elle vient confirmer les intuitions de Louise Merzeau sur la spécificité d’une écriture en mouvement. La proximité de leurs écrits est frappante alors même que la première étudie un dispositif conversationnel ayant seulement opéré 48 heures dans le cadre d’une conférence scientifique, et que le second interprète un projet littéraire et artistique sévissant depuis une vingtaine d’années.

En s’offrant comme milieu, comme écosystème, l’expérience directe du processus de l’écriture s’intensifie. Car c’est l’expérience d’une écriture comme commun, la logique exigeante d’une relation inclusive qui ne cesse de reconfigurer les formes. C’est assurément l’exemple le plus probant d’une esthétique rhizomatique : une morphologie mouvante et infinie, sans hiérarchie ni finalité, l’œuvrement plutôt que l’œuvre, c’est aussi, me semble-t-il, une dynamique que propose le numérique et la logique du réseau qui préside au Général Instin. (Rongier 2017, sur Hypothesis)

Et chez Louise Merzeau :

L’intelligibilité des contenus éditorialisés se construit en effet non par juxtaposition ou succession de briques indépendantes, mais par tressage, croisement et rappels d’un ensemble d’énoncés qui s’enrichit à mesure que les déplacements s’intensifient. Ainsi, c’est bien dans la transversalité que quelque chose s’écrit. Par le travail d’éditorialisation collective, les traces des conférences et des interactions avec le public ne s’atomisent pas, mais reconstituent une sorte d’univers discursif, relationnel et conceptuel appelant immersion et participation. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)

On peut en effet identifier certaines caractéristiques communes à l’écriture littéraire d’Instin et à celles observées autour des ENMI12. On l’a vu précédemment, il y a tout d’abord cette relation étroite (récursive) entre milieu et écriture. Par ailleurs, la notion de mouvement est omniprésente dans les deux analyses, avec « un principe de mouvement et de prolifération » (Rongier 2017, sur Hypothesis) ou une « logique processuelle de tressage, de butinage et de mouvement » (Merzeau 2013b, sur Hypothesis). Ce mouvement continu, « infini », déplace justement le projet du geste d’écriture dans une finalité plus large que le discours exprimé ou l’artefact éditorial. On y perçoit en fait la promesse d’un collectif, que les deux auteurs vont bientôt mettre à jour. Les deux écritures s’appuient sur le fragment : qu’il soit « ressource » ou « prélèvement », il est à la fois contrainte littéraire, forme dispositive ou même déformation algorithmique. La forme fragmentaire suppose le montage, le remixage, le mashup, la collection, et avec cette dernière les catégories comme méta-discours collectif.

Autre caractéristique commune, et bien que déclinée de manière différente selon le milieu, le principe d’appropriation est au cœur de ces formes d’écriture. Liée à l’usage des fragments dans ce que Louise Merzeau appelle des « redocumentarisations », terme qu’elle emprunte à Manuel Zacklad (2008), l’appropriation se traduit par des réécritures successives de fragments, recontextualisés d’une plateforme à une autre, parfois commentés ou catégorisés. Cette heuristique de l’appropriation par le fragment fait écho au texte « L’auteur comme copiste » tiré de l’ouvrage Général Instin Anthologie dans lequel Nicole Caligaris propose un éloge du fragment et de son mouvement : « le texte vestige, fragment, sa transmission par citations, par évocations, par interprétations, gloses, variantes qui donnent naissance à tout un réseau de versions parallèles et successives » (Caligaris 2015). Pour parler des variations à chaque réécriture, Rongier introduit la notion d’« écart » qu’il lie à la subjectivité de chaque contributeur, tandis que Merzeau parle de « distance » et d’« interstice » entre les fragments recomposés. Ainsi, d’une écriture à sa réécriture, se dégage toujours un geste de création et/ou d’interprétation.

Or Merzeau et Rongier associent tous deux très clairement ce mode d’écriture avec « le numérique », entendu ici principalement comme l’espace du Web.

Ce que l’expérience d’écriture du Général Instin nous montre, c’est d’abord un renversement des normes par le commun, ouvert grâce au numérique notamment. C’est un risque de l’ouverture et de la multiplicité que le projet porte, le risque esthétique de la fiction. (Rongier 2017, sur Hypothesis)

Le fait qu’Instin nourrisse son écriture dans l’espace du Web n’est pas un hasard. Si le Web n’en est plus exactement à l’utopie des premières heures, il en véhicule fondamentalement certains ingrédients, encore imprimés dans ses protocoles ou sa gouvernance collective. Malgré le tournant commercial du Web des grandes plateformes, on peut ainsi se demander dans quelle mesure il est possible d’en réactiver certaines valeurs pour créer les conditions du collectif. Mais « le numérique » n’est pas tout, ou plutôt il n’est rien sans son ancrage physique et social dans l’écosystème global. Rongier ne s’y trompe pas et remarque que le GI se déploie aussi en dehors d’une sphère purement numérique, « pren[ant] et agrège[ant] toutes les formes (écriture, performance, danse, théâtre, arts plastiques, street art, musique, photographie, happening, et d’autres encore) ». Instin établit justement un milieu hybride d’actions et de gestes, laissant dire à l’auteur que « [l]a vie numérique du Général Instin est indissociable des festivals créés autour de cette figure ».

Ce rôle essentiel du numérique ou du Web comme milieu ouvre en fait la voie à de nouvelles formes d’organisation collective, déjà pressenties par Deleuze et Guatarri dans leurs écrits – le second investissant d’ailleurs largement une pensée écologique – ou encore confirmées par la théorie de la transmédialité de Jenkins. Ce qui m’intéresse au-delà des manifestations politiques ou culturelles qui ont su proliférer sur un tel milieu dès les années 2000, c’est de pouvoir envisager désormais des formes d’organisation collective engagées dans la production du savoir, ou pour être plus précis, dans l’élaboration du savoir par la conversation.

Du collectif au « faire collectif »

Face à l’analyse du dispositif conversationnel des ENMI12, le Général Instin comme objet littéraire offre un point de comparaison pertinent, notamment sur le plan du collectif.

L’expérience littéraire du Général Instin n’est sans doute pas unique. Instin n’invente évidemment pas l’écriture collective, le déplacement des formes et leurs interrelations. En revanche, la durée dans laquelle s’inscrit le projet lui donne une épaisseur et une dimension rare sinon inédite. Sans doute le numérique participe-t-il de cette durée. […] Le numérique apparaît ici comme un nœud, un espace ouvert qui concentre et diffuse en même temps. En effet, le numérique, du blog au site, en passant par les réseaux sociaux, accueille et reçoit. Pour l’écriture du Général Instin, c’est un espace d’expérimentation qui repose sur un principe de mouvement et de prolifération. (Rongier 2017, sur Hypothesis)

Rongier envisage Instin comme « un point de rencontre partagé ouvrant un dialogue artistique »« Un des effets les plus surprenant est peut-être la production d’un commun, non pas d’une communauté, même littéraire, mais la production d’un point de rencontre partagé ouvrant un dialogue artistique. C’est bien ce commun qui crée les interactions entre le réel et le virtuel (si l’on conserve encore un peu ces catégories et ces distinctions). » (Rongier 2017, sur Hypothesis)

, point de rencontre qu’il considère être un commun. S’il renverse ainsi l’attention sur le commun créé plutôt que sur la communauté, il n’en reste pas moins qu’écriture et collectif sont étroitement liés dans le « dialogue » ainsi ouvert.

La production du collectif chez Merzeau, qu’elle théorise dans ses publications ultérieures comme une « rhétorique dispositive », rejoint l’effet collectif propre au GI. Plusieurs écrits ou méta-écrits instiniens font ainsi état du GI comme d’un collectif, ou plus exactement d’un « mouvement de collectivité des individus » qui en « instinant », c’est-à-dire en écrivant, déclamant, publiant, participe à un même geste : faire collectif (Chatelier 2019). Ce collectif en devenir et jamais advenu, car toujours en mouvement, n’existe que dans ses gestes, ceux de l’écriture et de l’appropriation. À la fois corpus, collectif, écriture, le GI est cet écosystème, cette écriture-milieu qui s’autoféconde, qui existe par et pour le mouvement. Sa finalité n’est plus tant littéraire (donner à lire) que de faire mouvement, ou encore de faire collectif. Il y a là un parallèle essentiel avec la pensée de Merzeau lorsqu’elle analyse le dispositif ENMI12 et ses écritures dispositives, ou plus tard dans la rhétorique dispositive des écrits profilaires, tous deux porteurs d’un nouvel ethos collectif passant fondamentalement par l’écriture. Servanne Monjour a d’ailleurs bien montré que les pratiques notamment littéraires du profil sur les plateformes en ligne relèvent également d’une appropriation, dans son cas celle du média photographique et de sa remédiation dans le milieu numérique.

Dans le sillage des travaux consacrés à ces profils d’usager et aux mutations du concept d’identité à l’ère numériqueVoir notamment :

Louise Merzeau, « Le profil : une rhétorique dispositive », Itinéraires, 2015-3. Lire en ligne ;

Dominique Cardon, A quoi rêvent les algorithmes, Seuil, 2015 ;

Aimée Morisson, « “What’s on Your Mind ?” : The Coaxing Affordances of Facebook’s Status Update », dans Julie Rak et Anna Poletti (dir.), Identity Technologies : Producing Online Selves, UW Press, 2013 ;

Marcello Vitali-Rosati, On Editorialization : Structuring Space and Authority in the Digital Age, Institute of Network Cultures, 2018. Lire en ligne.

, nous avons montré ailleurs combien ces nouvelles formes d’écriture profilaire pouvaient jouer avec les codes picturaux, photographiques et littéraires de l’autoportraitVoir Servanne Monjour :

« L’écrivain de profil(s)... Facebook. Réflexion autour d’une photographie de profil de Victoria Welby », dans David Martens, Jean-Pierre Montier et Anne Reverseau (dir.), L’écrivain vu par la photographie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017. Lire en ligne ;

« Le profil numérique : un genre littéraire ? ». Dans le cadre de Narrations contemporaines : écrans, médias et documents / Contemporary Narratives : Screens, Media and Documents, Colloque organisé par Leverhulme International Network for Contemporary Studies / Chaire de recherche du Canada sur les arts et la littérature numériques, Montréal, Université du Québec à Montréal, 28 avril 2016. Voir la communication

. Les photomontages sont ainsi légion sur les profils d’artistes ou d’écrivains en ligne, où ils détournent généralement la contrainte mimétique pour se faire métonymie de l’œuvre, ou encore d’un projet esthétique ou politique. Sur Facebook, Twitter, Tumblr ou tout simplement sur des blogues, ces réappropriations à tendance ludique et poétique des dispositifs numériques formatés, notamment conçus pour tracer les usagers, permet ainsi de reprendre le contrôle de nos traces numériques et de se protéger contre le risque « d’expropriation identitaire » induit par le web. (Monjour 2018, sur Hypothesis)

Mais cette appropriation du média dans le cas des écritures profilaires décrites par Monjour ne doit pas être vue comme un phénomène séparé. Elle rejoint en fait parfaitement l’appropriation du fragment et sa « redocumentarisation », dans le même élan créatif du détournement. Le détournement est autant celui du fragment, et, dans le cas de la photographie, de ses codes et de sa sémiologie, que celui des dispositifs profilaires. Ainsi, cette appropriation conjointe du fragment et du media réitère l’hypothèse d’une écriture-milieu. Comme Rongier ou Monjour le remarquent, le caractère numérique favorise en effet la « plasticité » du milieu. En s’appuyant pour sa part sur l’image photographique et sa remédiation numérique, Servanne Monjour propose le concept d’« anamorphose » pour d’une part invalider la distinction ontologique traditionnelle entre numérique et analogique, et d’autre part pour concevoir « la dimension multiple et hétérogène des choses », là où les travaux précédents suggéraient plutôt une fusion ou une hybridationServanne Monjour poursuit cette avancée théorique en associant l’invalidité des statuts ontologiques et la révélation de la médiation à un mouvement plus profond de désessentialisation caractéristique du paradigme contemporain. Elle s’en explique notamment dans sa lecture Les impensés de la littérature contemporaine. Une lecture de Moderne/contemporain de Pascal Mougin. (Monjour 2020)

. Le modèle anamorphique nous est utile pour lever le voile sur les procédés de médiation, que l’on peut alors « concevoir […] comme un geste »La citation exacte et contextualisée est : « L’anamorphose bouscule la condition du spectateur (celui qui devait se contenter d’observer) dont le corps est désormais convoqué dans le dispositif de vision, afin de performer l’image par un “acte ontologique” : la médiation se conçoit ainsi comme un geste. » (Monjour 2018, sur Hypothesis)

: